ダボハゼって悪口?どういう意味?食べると美味しいの?

皆さんなら、一度は「ダボハゼ」という言葉を耳にしたことがあるのではないでしょうか?

この「ダボハゼ」という呼び名、なんだか少しネガティブな響きがありませんか?

まるで悪口のように聞こえることも。でも、一体なぜそう呼ばれるのでしょうか?

この記事では、そんな誰もが一度は抱く「ダボハゼ」への疑問に、釣り人の目線から丁寧に解説していきます。

あなたの釣りの視点が、ちょっと変わるかもしれません。

そもそもダボハゼ(ドロメ)とは?食べれるの?

「ダボハゼ」は、一般的にハゼ類の通称として用いられることが多い名称です。

地方で呼ばれる種類は異なりますが「ドロメ」や「チチブ」「ヌマチチブ」などのハゼ科の魚に呼称されています。

また、「ヨシノボリ」や「カジカ類」を指して「ダボハゼ」と呼称する地域もあります。

生態と特徴

生態と特徴

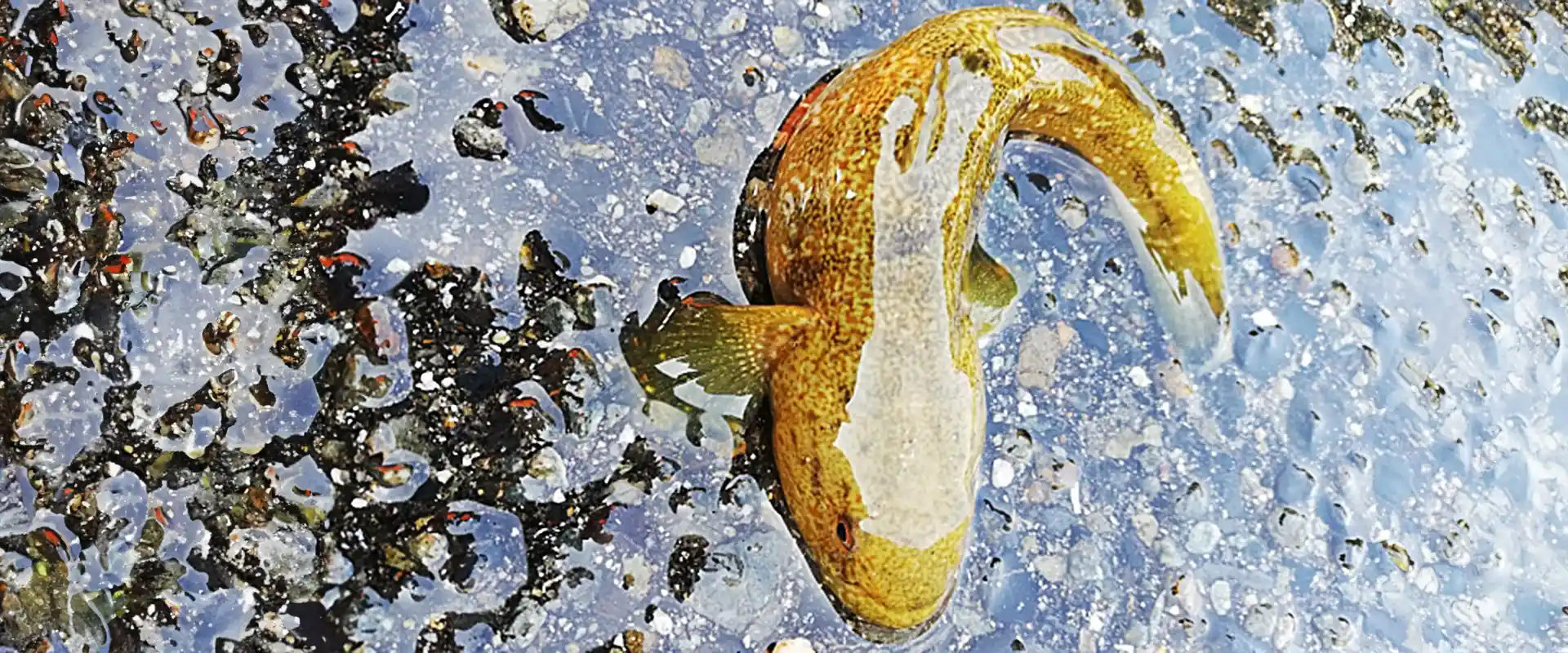

この記事では、「ダボハゼ」と呼ばれる、特に「ドロメ」という種類のハゼの生態について解説します。

「ドロメ」はスズキ目ハゼ科に属するハゼの一種です。

上から押しつぶされたように平たい頭と大きな口をもつハゼです。

出典:Wikipedia ダボハゼ| 体長 | 成魚は15cm前後 |

|---|---|

| 体色 | 灰褐色に白斑 |

| 生息域 | 岩礁域やタイドプール |

| 食性 | 雑食性で藻類や小動物 など |

| 特徴 | 口は大きく、食欲旺盛 |

| 漢字 | 泥目 |

| 地方名 | ゴリ、ダボハゼ、ダボ など |

食べれるの?

食べれるの?

ダボハゼ(主にドロメやヌマチチブなどのハゼ類)は、確かに食べることが可能です。

ただし、種類やサイズによっては小骨が多かったり、食べられる部分が少なかったりする場合があります。

しかし、新鮮なものであれば唐揚げや天ぷら、佃煮、蒲焼きなど、様々な調理法で美味しくいただくことができます。

なんで「ダボハゼ」って呼ばれるの?悪口?

「ダボハゼ」という呼び名は、必ずしも悪口とは言い切れませんが、ややネガティブなニュアンスを含む愛称として使われることが多いです。

その由来は、ハゼの特定の行動や習性、そして釣り人から見た印象に基づいています。

背景には釣り文化や魚の食用価値・扱われ方が関係しています。

ダボハゼで一杯やる

はむはむ様

どういう意味?

どういう意味?

「ダボ」という言葉には「間抜け」「ばか」「愚鈍」といった意味合いがあります。

ダボハゼと呼ばれるハゼ類は、とにかく餌に対する食いつきが良いことで知られています。

どんな状況でも、どんな餌にでもすぐに食いついてくる様子が、「間抜け」なほどに見えることから「ダボ」という言葉が使われたと考えられています。

野球では

野球では

野球における「ダボハゼ」とは、ボール球や釣り球に簡単に手を出してしまう打者を揶揄する言葉です。

ダボハゼは、仕掛けを落とすとすぐにエサに食いつくため、釣り人からは「簡単に釣れる=考えずに飛びつく魚」と見なされてきました。

これが転じて、野球用語としてもやや侮蔑的に使われることが多く、「見極めができない打者」「バカ正直に振ってしまう選手」というニュアンスが含まれています。

ダボハゼって悪口?どういう意味?食べると美味しいの?まとめ

ダボハゼって悪口?どういう意味?食べると美味しいの?

釣りをしていると、よく聞く言葉「ダボハゼ」。この言葉に“悪口っぽい”印象を持っている方も多いかもしれません。

実際、ダボハゼとは何なのか?悪口なのか?そして食べられるのか?釣り人目線で解説します。

「ダボハゼ」って悪口?

ある意味、悪口として使われることもあります。語源の「ダボ」は、「役に立たないもの」や「間抜け」を意味する俗語。

そのため、「すぐ食いつくバカ正直な魚=ダボハゼ」と、揶揄するような使われ方をされるのです。

特に野球では「釣り球にすぐ手を出してしまう打者」に対して「ダボハゼのようだ」と例えることも。これは釣り用語が比喩的に使われている例です。

ハゼの貪欲な食いつきやすさや、釣り人にとっての外道としての印象から、「間抜け」といった意味合いを持つ「ダボ」という言葉に「ハゼ」がついたものです。

必ずしも強い悪口というわけではありませんが、ややネガティブなニュアンスを含む愛称として使われることが多いと言えるでしょう。

しかし、その釣れやすさから、初心者にとっては釣りの楽しさを教えてくれる身近な存在とも言えます。

「ダボハゼ」という言葉は、釣り人にとって身近な存在であるハゼの習性や、それに対する感情が込められた、ちょっと複雑な言葉だと言えるでしょう。

ただし、実際には身近な生態系を支える重要な魚でもあり、数が釣れる・子どもでも簡単に釣れるといったポジティブな一面もある魚種です。

そして、意外にも食べることができ、調理法によっては美味しくいただける魚なのです。

次回釣り場でダボハゼが釣れたら、少し見方を変えて、その逞しい生命力に感心してみるのも良いかもしれませんね。

ダボハゼって悪口?どういう意味?食べると美味しいの?FAQ

Copyright © AZU. All rights reserved.