釣りの魅力を知ったのは、子供の頃。近くの池や川でザリガニやハエジャコを釣るのが楽しみでした。

釣りは、自然と触れ合う素晴らしい趣味だと感じました。

野池のザリガニ

野池のザリガニ

渓流や野池、釣り堀など、様々な場所で釣りを楽しみました。

仕掛けの違いや、エサの種類、道具の使い方など釣りの基本を学びました。

様々な釣り

様々な釣り

中学生の頃には、ルアー釣りに夢中になり、ブラックバスを熱心に追い求めるようになりました。

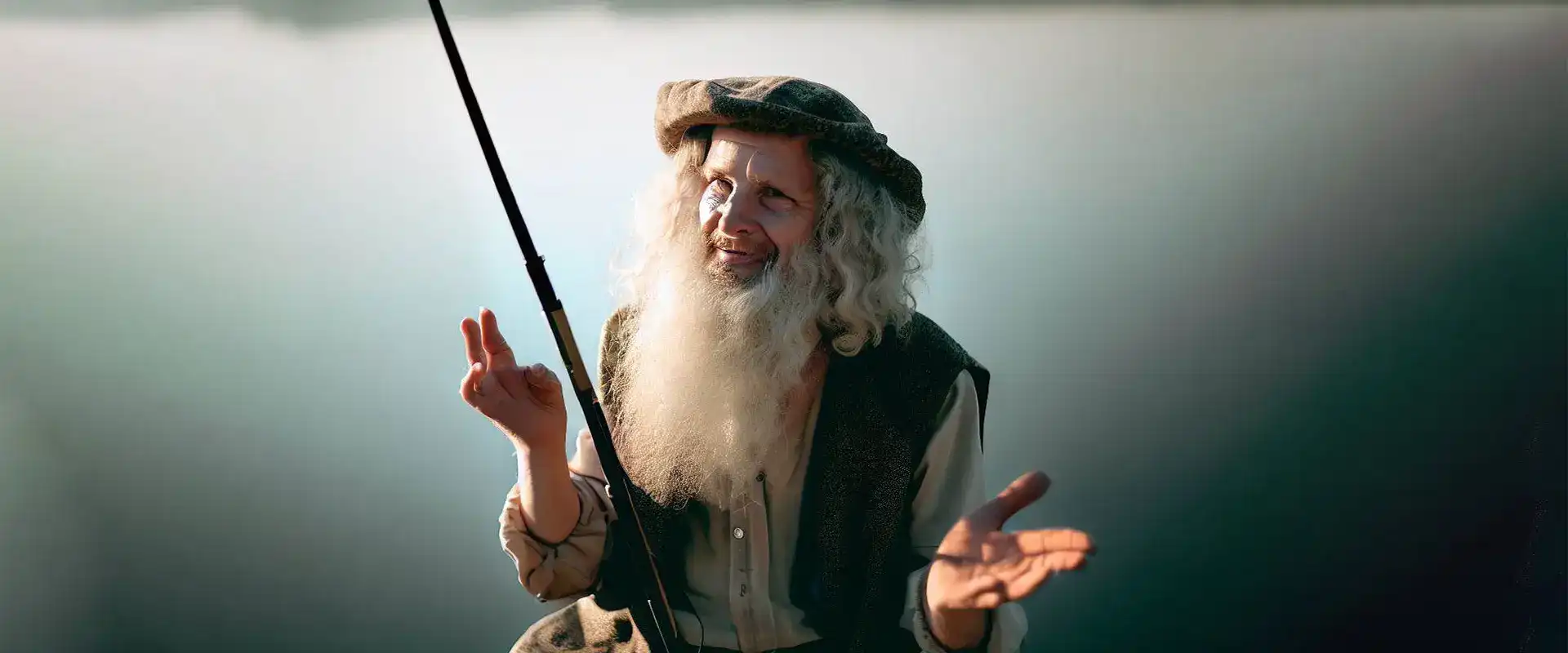

しかしながら、学生時代は忙しさにかまけて釣りから遠ざかりましたが、社会人になって再びバス釣りに熱中。

船舶免許も取得し、ボートでの釣りも経験しました。

ボートでバス釣り

ボートでバス釣り

その後、釣り場を海へ移し、ライトなルアー釣りを楽しむようになりました。

ライトなルアー釣り

ライトなルアー釣り

狙う魚種も増えて磯場や、サーフなど季節に応じて多彩な釣りを楽しんできました。

磯場やサーフの釣り

磯場やサーフの釣り

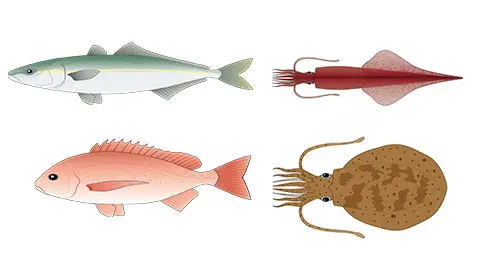

30代後半からは、オフショアの釣りにも挑戦。海釣りの魅力を心ゆくまで味わいました。

- ジギング

- タイラバ

- ティップラン

- イカメタル など

オフショアの釣り

オフショアの釣り

現在は主に、自分の好きなイカ釣りに集中しています。

釣りは自分らしく楽しめる最高の趣味だと思っています。

アオリのバイトイメージ

アオリのバイトイメージ

この記事では、私自身の視点から、これまでの釣りに関する経験と知識を共有しました。

ささやかながらも、皆さまにとって「素敵なフィッシングライフ」のお手伝いができれば幸いです。

近畿釣り情報「hiro」