鱈の臭み取りに酒は簡単?臭い匂いは塩して熱湯?

冬の寒さが厳しくなると、釣り人にとって嬉しいのが鱈(タラ)のシーズン。

新鮮な鱈を釣って持ち帰り、鍋やムニエル、フライにして味わうのは至福のひとときです。

ですが、いざ下処理を始めると、「あれ、なんだか生臭い…」と感じたことはありませんか?

特に家庭で調理する際、臭みが強いとせっかくの料理も台無しになってしまいますよね。

この記事では、釣ってきた新鮮な鱈を使って、自宅で試して効果のあった臭み取りの方法をご紹介します。

さあ、臭み取りの悩みを解消して、最高に美味しい鱈料理を楽しみましょう!

そもそも鱈(マダラ)とはどんな魚?臭いのはなぜ?

鱈(マダラ)とは、水深200m以深の海底付近に生息し、釣りのターゲットとしても人気の魚です。

冷たい海を好む魚で、太平洋北部、ベーリング海、オホーツク海、日本海などに広く分布しています。

冬の代表的な白身魚で、日本の食卓にもなじみ深く、鍋物やフライ、干物など幅広く利用される魚です。

生態と特徴

生態と特徴

マダラは、タラ目タラ科に属する海水魚です。

日本近海では、マダラ、スケトウダラ、コマイの三種が存在し、一般的にタラといえば「マダラ」を指します。

「タラ」という名前の由来は、体側に不規則な褐色の斑紋から「まだら」→「たら」という説があります。

| 体長 | 大きいものは1mを超える |

|---|---|

| 体色 | 背は灰色や褐色 腹は白い |

| 体型 | 側扁する |

| 生息域 | 200m以深の岩礁域 |

| 食性 | 小魚、底生生物、甲殻類 など |

| 特徴 | 口が大きく、下アゴに1本ヒゲ |

| 産卵期 | 冬~早春 |

| 漢字 | 真鱈、大口魚 |

| 地方名 | マイダラ、ホンダラ、オオタラ など |

スケソウダラとの違い

スケソウダラとの違い

鱈(マダラ)とスケソウダラは見た目が似ていますが、種としては別の魚であり、味・用途・釣り方にも明確な違いがあります。

マダラは高級食材として扱われ、スケソウダラは加工品の原料や卵(たらこ)として知られています。

それぞれの特徴を理解することで、より美味しく、より楽しく鱈料理を味わうことができます。

たらふく(鱈腹)食べる

たらふく(鱈腹)食べる

「たらふく(鱈腹)食べる」とは、お腹がこれ以上入らないというくらい、心ゆくまで満腹になるまで、たくさん食べる様子を表す日本語の慣用句です。

この言葉の語源には諸説ありますが、最も有力なのは、鱈という魚が「大きな腹をしていて、大量の餌を食べる」ことから来ているという説です。

魚を通して言葉の成り立ちや文化が見えるのも、釣りの醍醐味のひとつ。「たらふく食べる」の背景を知れば、次に鱈を釣ったときの感動も、きっとひと味違ってくるはずです。

臭いのはなぜ?

臭いのはなぜ?

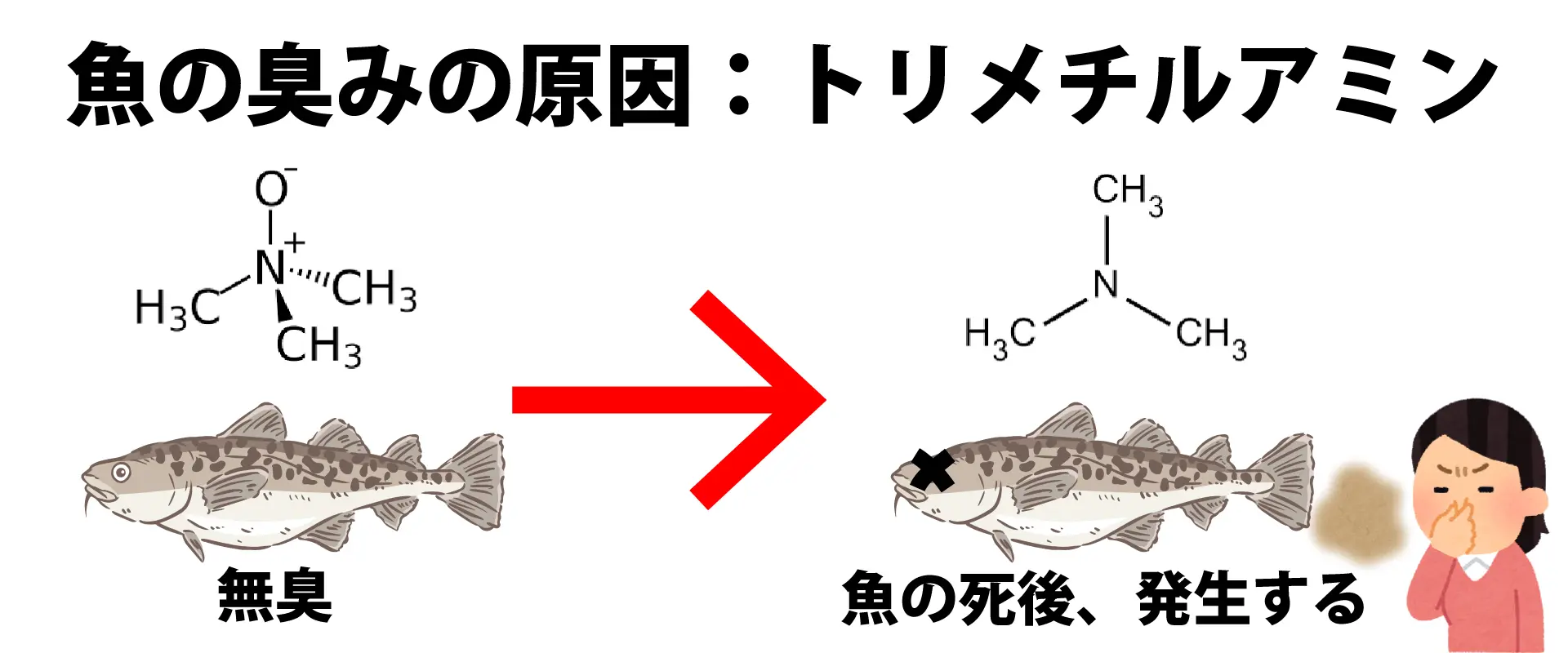

鱈(マダラ)が臭いと感じる主な原因は、鮮度の低下によって発生する「トリメチルアミン」などの魚特有の成分と、内臓に残った未消化物や血液、ヌメリなどによる雑菌の繁殖が影響しています。

白身魚の中でも鱈は特に水分量が多く、傷みやすい性質を持っています。

そのため、時間が経つと急速に鮮度が落ち、臭み成分が発生しやすいのが特徴です。

出典:Wikipedia トリメチルアミン鱈の臭み取りは簡単?臭みを取る方法 臭み取りに酒

鱈の臭み取りは、いくつかの簡単な方法を組み合わせることで、効果的に行うことができます。

臭いの主な原因は、トリメチルアミンという物質です。

したがって、臭み取りの基本は、トリメチルアミンを減らすこと、またはその臭いを打ち消すことです。

タラのあら 下処理方法

山内鮮魚店様

臭い匂いは塩して熱湯?

臭い匂いは塩して熱湯?

鱈の臭い匂いを取る方法として、塩と熱湯を使うのは有効な手段の一つです。

切り身に塩を振ると、浸透圧の働きで細胞の中から余分な水分が外へと引き出されます。

水分と一緒に、臭みの元凶であるトリメチルアミンなどの水溶性の臭い成分も排出されるのです。

表面に出てきた水分や、もともと表面に付着していた汚れ、ぬめり、そして溶け出した臭い成分を、熱湯で一気に洗い流します。

臭み取りに酒

臭み取りに酒

日本酒や料理酒を使うという方法は、非常に手軽で、ある程度の効果は期待できる方法です。

特に料理に慣れていない方や、時間がない時には便利な選択肢と言えるでしょう。

砂糖を使う方法も

砂糖を使う方法も

魚の臭み取りには、砂糖を使う方法も効果的です。

塩と同様に、砂糖にも浸透圧の働きがあり、魚の臭みの元となるドリップや余分な水分を引き出すことができます。

特に塩との併用で、まろやかな仕上がりとともに臭みも抑えられる一石二鳥の処理方法です。

冷凍鱈の場合

冷凍鱈の場合

冷凍鱈を美味しく解凍するには、冷蔵庫解凍や氷水解凍など、低温でゆっくりと解凍する方法がおすすめです。

急激な温度変化を避けることで、ドリップの流出が抑えられ、うま味と食感がしっかり保たれます。

触ってみて、中心がまだ硬い状態の、半解凍状態を目安に、次の臭み取りの処理を行います。

鱈の臭み取りに酒は簡単?臭い匂いは塩して熱湯?まとめ

旬の釣った鱈、せっかくなら美味しく食べたいですよね。

しかし、鱈は鮮度が落ちやすく、独特の臭みが気になる魚でもあります。

そこで今回は、鱈の臭み取りに有効な「酒」「塩」「熱湯」の方法と、さらに臭みを取る方法を解説してきました。

鱈の臭い匂いを取る方法として、塩と熱湯を使うのは有効な手段の一つです。

塩を振ると、浸透圧の働きで、細胞の中から余分な水分が外へと引き出されます。

表面に出てきた水分や、もともとの汚れ、ぬめりを、熱湯で一気に洗い流します。

魚の臭み取りには、砂糖を使う方法も効果的です。

砂糖にも浸透圧の働きがあり、魚の臭みの元となるドリップや、余分な水分を引き出すことができます。

冷凍鱈を美味しく解凍するには、冷蔵庫解凍や氷水解凍など、低温でゆっくりと解凍する方法がおすすめです。

急激な温度変化を避けることで、ドリップの流出が抑えられ、うま味と食感がしっかり保たれます。

触ってみて、中心がまだ硬い状態の、半解凍状態を目安に、次の臭み取りの処理を行います。

臭み取りの基本は、トリメチルアミンを減らすこと、またはその臭いを打ち消すことです。

鱈の臭み取りは、いくつかの簡単な方法を組み合わせることで、効果的に行うことができます。

魚の状態や料理方法に合わせて適切に使い分け、新鮮な鱈の風味を最大限に引き出しましょう。

家庭にあるものでいいので、ひと手間をかけることで、釣り人も納得の美味しさを引き出せます。

鱈の臭み取りに酒は簡単?臭い匂いは塩して熱湯?FAQ

Copyright © AZU. All rights reserved.