魚へんに夏がない理由とは?春夏秋冬の漢字の読み方は?

「魚へんに春・秋・冬はあるのに、なぜ夏だけないのか?」

四季を感じる魚たちと漢字の奥深~い関係を徹底解説!

春夏秋冬、それぞれの漢字に込められた意味を知れば、釣りがもっと楽しくなる!

知識欲を刺激する、釣り人必読の豆知識満載!

「魚へんに夏がない」理由を知れば、先人の知恵と魚食文化に触れ、あなたの釣りライフがより豊かなものになるはずです。

そんな魚へん漢字トリビアの世界へご案内します。

魚へんに夏がない理由とは?「魚夏」の読み方は?

魚へんに「夏」を組み合わせた正式な漢字は存在しません。

魚へんに夏がない理由は、諸説ありますが、夏は魚が腐りやすく、食中毒のリスクも高かったため、縁起の悪い「夏」の字を魚へんに使うのを避けたという説があります。

また、夏に旬を迎える魚は非常に多いため、「夏の魚」という特定の1種を代表させるのが難しかった、あるいはその必要性が低かったのかもしれません。

「魚夏」の読み方は?ワカシ?

「魚夏」の読み方は?ワカシ?

「魚夏」という表記は正式な漢字としては存在しません。

しかし、当て字として「ワカシ」と読むことがあります。

ワカシとは、ブリの幼魚を指す名称で、特に関東地方で35cm未満のブリをこう呼びます。

「魚夏」フグ

「魚夏」フグ

「魚夏」という漢字は正式には存在しませんが、当て字として一部では「フグ」と読む例もありますが、一般的ではありません。

「フグ」を指す漢字としては、「河豚」や「鰒」などが一般的に使用されています。

この「鰒」が「魚夏」と似ているため、「書き間違えられた」のではないかと推測されています。

「魚夏」アワビ

「魚夏」アワビ

「魚夏」という表記は正式な漢字としては存在しません。

また、一部では「アワビ」や「フグ」を指す場合もありますが、これらの使用は非常に稀です。

「アワビ」を指す漢字としては、「鮑」や「鰒」「蚫」などが使用されていますが、フグと同様に「鰒」が「魚夏」と似ているため、「書き間違えられた」と推測されています。

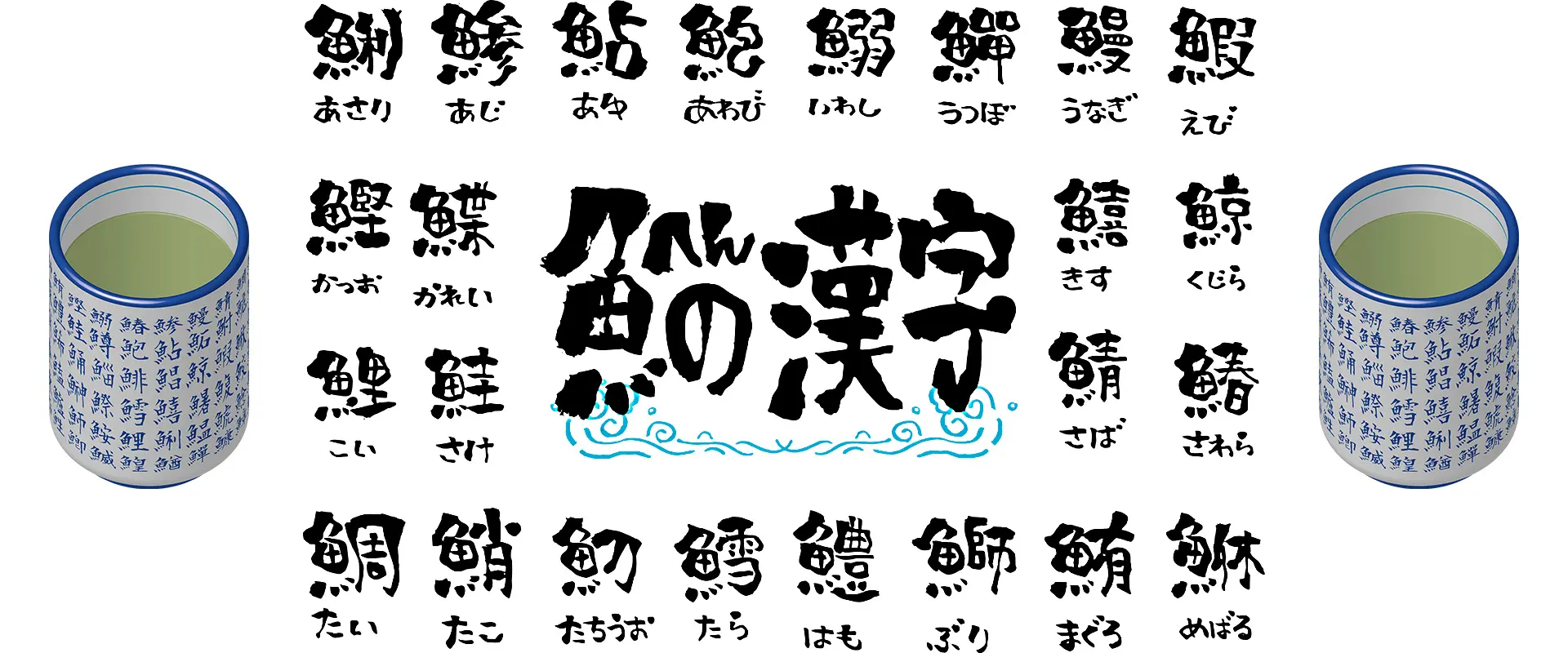

魚へんに春夏秋冬の漢字の読み方は?「魚へん+〇」

魚へんに季節の漢字を組み合わせた表記は、魚の旬や漁獲時期を示す日本の伝統的な表現方法です。

これらの漢字を知ることで、魚の特徴や旬を理解し、釣りや食事の際に役立てることができます。

魚編の難読漢字

みんなの勉強素材集様

魚へんに春

魚へんに春

魚へんに「春」と書いて「鰆(さわら)」と読みます。

サワラは春に産卵し、漁獲量が増えることからこの漢字が使われています。

早春に多く獲れるため、「春の魚」というイメージが強く、季語にもなっています。

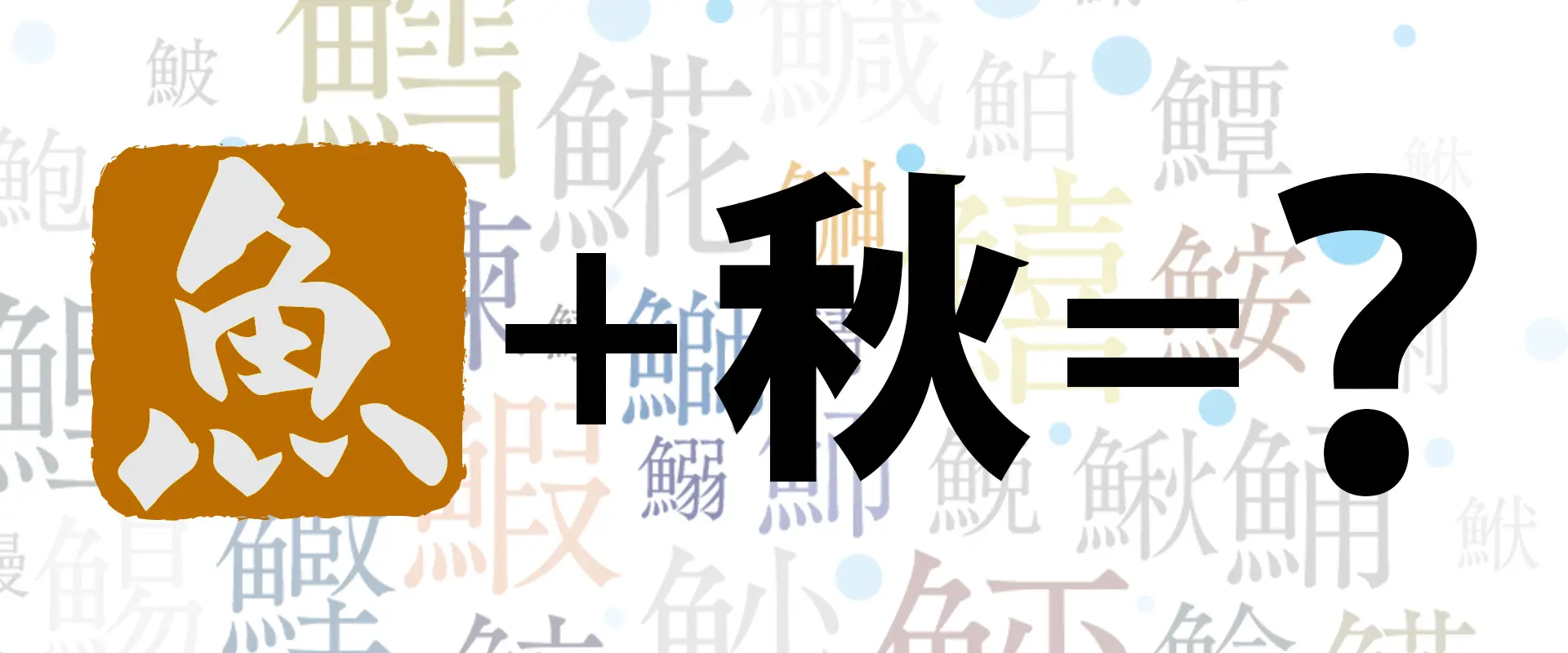

魚へんに秋

魚へんに秋

魚へんに秋と書く「鰍」の漢字の読み方は、本来は「カジカ」ですが、時代や文脈によっては「イナダ」、「ドジョウ」と読む場合があります。

「鰍(ドジョウ)」は中国での一般的な読み方「泥鰍」で、そこから転訛したと考えられます。一般的では「泥鰌」または「鰌」と表記します。

イナダは、ブリの若魚を指す名称で、稲の収穫の時期によく漁獲されることで、近年「稲田」から「鰍(イナダ)」に当てられたと考えられます。

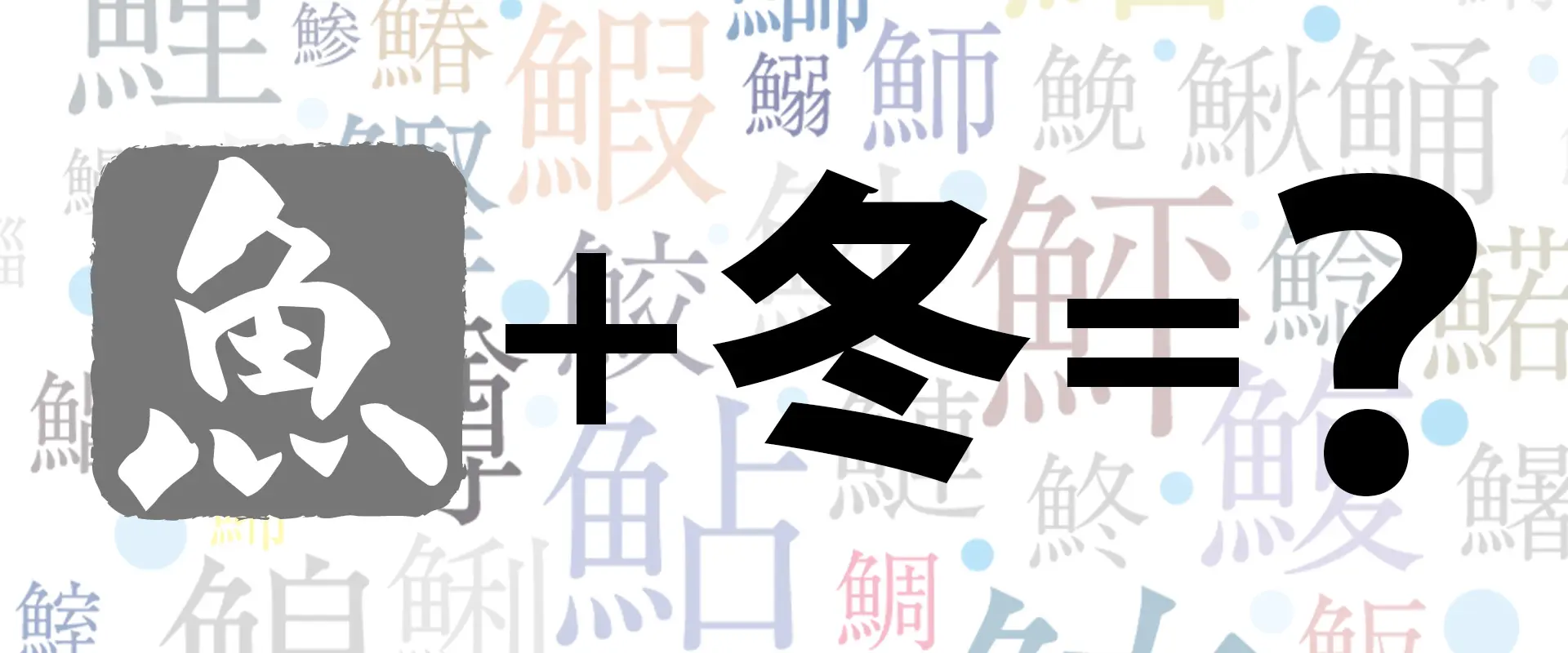

魚へんに冬

魚へんに冬

「魚へんに冬」と書く漢字は「鮗(コノシロ)」と読みます。

コノシロはニシン科に属する魚で、成長段階によって名前が変わる出世魚としても知られています。

「鮗」の他に、「鰶」「鯯」「鱅」とも表記します。

魚へんに夏がない理由とは?春夏秋冬の漢字の読み方は?まとめ

「魚へんに春(鰆)、秋(鰍)、冬(鮗)はあるのに、なぜ夏だけないのか?」

そんな疑問を抱いたことはありませんか?

魚の名前には季節を表す漢字が使われることが多く、特に「春夏秋冬」の中で夏だけが抜けているのは不思議です。

しかし、「魚夏」の当て字として以下の魚類に当てられています

魚偏の漢字は、それぞれの季節に旬を迎える魚や、その季節に多く獲れる魚に由来することが多いです。

フグ類、カワハギ類、タイ類、ベラ類などの魚や、大型のカニなどがウミケムシを捕食していると考えられています。

では、残りの魚へんに「春」「秋」「冬」の漢字はどう読むのでしょうか?

「魚へんに夏がない」理由を知れば、先人の知恵と魚食文化に触れ、あなたの釣りライフがより豊かなものになるはずです。

また、春夏秋冬の漢字の読み方と由来を知ることで、魚の名前の奥深さを知り、釣り場で魚の名前が出た時に、より会話が弾むこと間違いなしです。

ちょっとした漢字の知識ですが、知っていると釣りの話がもっと面白くなったり、魚への見方が変わったりします。

ぜひ、この知識をあなたの釣りライフに役立ててくださいね!

魚へんに夏がない理由とは?春夏秋冬の漢字の読み方は?FAQ

Copyright © AZU. All rights reserved.