イカ徳利(ぐい呑)の作り方!酒も楽しめてつまみでも食べれる

せっかく釣ったイカを「もっと面白く、美味しく味わえないかな?」と思う瞬間がありますよね。

刺身や天ぷらももちろん絶品ですが、釣り人の間で密かに人気なのがイカ徳利(ぐい呑)。

釣ったスルメイカを使って作る小さな器に、熱燗を注げばイカの香ばしい風味が酒に溶け込み、飲み終わった後は器ごとそのままつまみにできてしまうのです。

この記事では、初めての方でも簡単にできる「イカ徳利(ぐい呑)の作り方」を、実体験を交えながら詳しく紹介します。

釣ったイカを余すことなく楽しみたい方、仲間や家族を驚かせる一品を作りたい方にぴったりの内容です。

そもそも「イカ徳利」とは?発祥は?

イカ徳利とは、イカの内臓や軟骨を取り除いて乾燥させ、徳利(とっくり)の形に加工したものです。

これに熱燗を注ぐと、イカの風味が酒に移り、独特の旨味と香りが楽しめます。

お酒を飲み干した後は、軽く炙って肴として味わうことができる、まさに一石二鳥の酒器です。

歴史と発祥地

歴史と発祥地

イカ徳利の歴史は古く、主にイカの漁獲量が豊富な日本各地の漁師町で、余ったイカを無駄なく利用するために自然発生的に生まれたと考えられています。

特定の「発祥地」を特定するのは難しいですが、特に京都府宮津市や北海道、佐渡島などが、現在でもイカ徳利の製造や文化が根付いている地域として知られています。

日本ならではの食文化が融合して生まれた、まさに「海の恵みと釣り人の知恵」が生んだ歴史ある酒器なのです。

宮津市:宮津遺産『徳利いか』| 地域 | 特徴 |

|---|---|

| 北海道 函館市 | イカの街として全国的に有名。戦前からイカ徳利は存在し、昭和40年代の観光ブームで爆発的に人気が出たと言われています。 |

| 岩手県 三陸地方 | 宮古市や山田町などで作られており、昭和初期から作られていたという記録もあります。 |

| 新潟県 佐渡島 | 豊富な海の幸に恵まれた佐渡でも、職人の技が光る伝統的なイカ徳利が作られています。 |

| 京都府 宮津市 | 日本三景・天橋立で知られる宮津の名産品。戦後間もない頃から約70年間作り続けられている老舗も存在します。 |

| 佐賀県 呼子町 | 「イカの活き造り」で有名な呼子でも、イカ徳利は人気のお土産です。 |

使用するイカの種類

使用するイカの種類

イカ徳利作りに適しており、定番として広く使われているのは「スルメイカ」です。

市販されているイカ徳利のほとんどは、このスルメイカから作られています。

ヤリイカやケンサキイカ、アオリイカなどの「ツツイカ」であれば作ることが出来ます。

必要な材料と道具

必要な材料と道具

今回は、イカ徳利というよりも「イカぐい呑」を作ります。

特別なものは必要なく、ご家庭にあるもので簡単に作ることができます。

新鮮なイカと干し網があれば作れます。

イカ徳利(ぐい呑)作り方!工程順

イカを捌く

イカを捌く

新鮮なイカを用意します。ツツイカの種類であればOKです。

イカの表面を軽く流水で洗います。

水分をよく拭き取る。

耳をカット

包丁で、イカの耳(エンペラ部分)を胴体ギリギリでカットします。

胴体が破けたり、穴が空かないように気をつけます。

※イカの耳は使わないので、他の料理に使用して下さい。

ゲソと内蔵を引き抜く

イカの目の上あたりに胴と内蔵がつながっている部分があるので、胴の中に親指を入れて軟骨にそって引きはがします。

胴と目の辺りをそれぞれ、しっかりと持ち、ゆっくり引き離して胴と、ゲソ・内蔵を引っこ抜きます。

胴を裏返しにめくって、軟骨やはずし残ったエラ、内臓を全て取り除きます。

皮を剥く

裏面を軽く流水で洗って、水分をよく拭き取ります。

表面に戻して、表面の皮を剥いていきます。

キッチンペーパーで軽く擦りながら丁寧に剥きます。

表面を乾かす(仮干し)

表面を乾かす(仮干し)

皮が全て剥ければ、表面の水分を拭き取ります。

次に、表面を乾かすために陰干しをします。

時期によって3~6時間ほど表面上の「ネバネバ感」が無くなるまで乾かします。

裏面も

表側の表面が乾いたら、裏面にめくり返します。

3~6時間ほど表面上の「ネバネバ感」が無くなるまで乾かします。

乾いたら、表側に戻しておきます。

成形する

成形する

今回の作業の中で一番の肝の工程となります。

成形によっては、「ぐい呑」や「徳利」に加工ができます。

今回は「ぐい呑」に成型していきます。

芯にラップを巻く

キッチンペーパーの芯や、トイレットペーパーの芯にラップを巻きます。

芯の高さより3~4cm長めにラップを巻き付けます。

はみ出したラップは、芯の内側へ折りたたみます。

イカ筒に芯を入れる

「仮干し」させたイカの筒の中に、ラップの巻いた芯を入れていきます。

ゆっくりと慎重に、できるだけ真っ直ぐに刺していきます。

イカの先端部分は細いので、ぎりぎり入る所まで入れます。

イカの先端を芯に入れ込む

ぎりぎり入る所まで入れば、イカの先端を芯の中へ押し込みます。

先端を押し込むことで、コップのように自立できるようになります。

後は、真っ直ぐ立つようにバランスを微調整します。

成形乾燥させる

成形が終われば、干網に入れて乾燥させます。

気温にもよりますが、1~2週間ほど干します。

1日ごとに、向きを変えてやると早く乾燥します。

芯を抜く

芯を抜く

いよいよ完成間近です。

成形乾燥ができれば、ラップを巻いた芯を外していきます。

芯を抜くときは、イカの身が破れないように気をつけます。

芯を潰しなから引き抜く

ペーパーの芯を潰しながらゆっくりと引き抜いていきます。

芯にラップを巻くことで、イカとの接地面が剥がれやすくなります。

「ぺりぺり」と慎重に引き抜いて下さい。

仕上げ干し

仕上げ干し

最後の仕上げです。

イカに触れていた、ラップとの接地面を干して乾燥させます。

1~2日ほど干していきます。

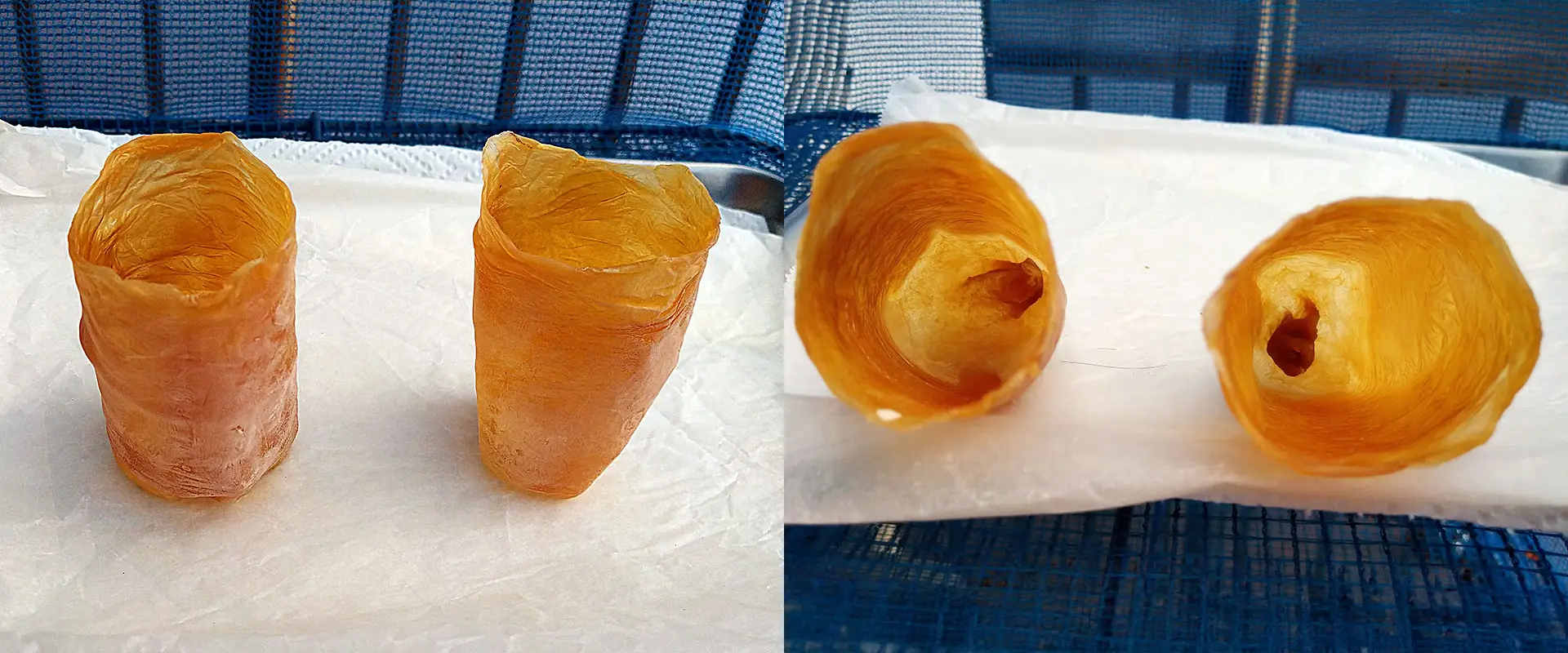

完成「イカぐい呑」

完成「イカぐい呑」

とうとう完成です!

味のある飴色の見た目に仕上がりました。

後は、待ちに待った最大の楽しみだけです。

イカ徳利の飲み方とつまみでの食べ方

さぁいよいよ「イカぐい呑」の出番です。

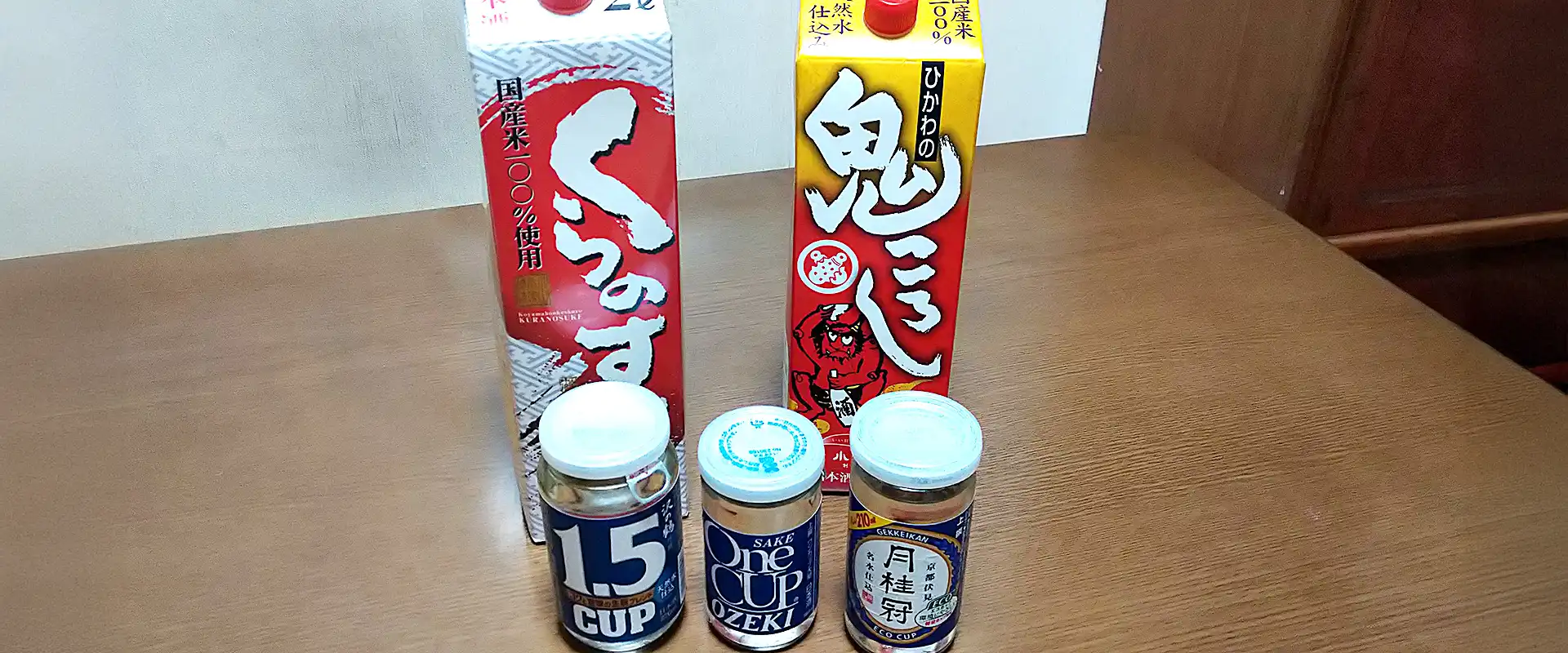

ところで、お酒は日本酒なら何でもいいのでしょうか?

日本酒には、様々な味わいや、呑み口のものがありますが、どんなのがいいのでしょう。

いか徳利体験

おおつちいのべ様

イカ徳利(ぐい呑)に合う日本酒

イカ徳利(ぐい呑)に合う日本酒

イカ徳利の濃厚な旨味を最大限に引き立てる日本酒は、ズバリ「旨味のある辛口タイプ」です。

具体的には、米の旨味がしっかりと感じられる「純米酒」や、スッキリとしてキレの良い「本醸造酒」を熱燗にするのが最高の組み合わせです。

一本数千円もするような高価な大吟醸酒や吟醸酒は、むしろイカ徳利には不向きな場合があります。

手頃な価格で手に入る「燗酒(かんざけ)向き」のお酒こそ、イカ徳利の真価を最も発揮させてくれる最高の相棒なのです。

イカ徳利(ぐい呑)飲み方

イカ徳利(ぐい呑)飲み方

イカ徳利(ぐい呑)の正しい飲み方は、熱燗を注ぎ、イカの香りと旨みが酒に移るのを楽しみながら飲みます。

熱燗を注いでから2〜3分待つことで、旨味成分が日本酒の中に十分に行き渡り、ただの熱燗ではない、深いコクのある「イカ酒」が完成するのです。

2度、3度と味わうと、ふやけて自立できなくなるので、倒れないように小鉢や湯呑みに入れて支えて下さい。

つまみでの食べ方

つまみでの食べ方

イカ徳利は、熱燗を楽しんだあとに軽く炙ったり、切り裂いてそのまま食べるのが美味しい食べ方です。

乾燥イカは加熱するとアミノ酸が増し、香ばしさと旨みが強くなるとされています。

酒を吸ったイカは旨みが凝縮され、噛むほどに日本酒との相性抜群な最高のつまみになります。

イカ徳利(ぐい呑)の作り方!酒も楽しめてつまみでも食べれる まとめ

釣ったばかりの新鮮なイカ。刺身や塩焼きも最高ですが、「いつも同じで少しマンネリ気味…」と感じていませんか?

そんなあなたにこそ試してほしい、釣り人の特権を最大限に活かす究極の逸品が「イカ徳利(ぐい呑)」です。

これに熱燗を注ぐと、イカの旨味と香りが酒に移り、風味豊かな日本酒が楽しめます。

この文化は、イカの漁獲量が豊富な日本各地の漁師町で、イカを無駄なく利用するために生まれました。

特定の「発祥地」はありませんが、京都府宮津市や北海道、佐渡島などでは今もその文化が根付いています。

飲み終わったあとは器ごとつまみにできる伝統的な酒肴です。

新鮮なイカと干し網があれば作れます。特別な道具は一切不要。

釣ったイカと家にあるもので作れる手軽さながら、その味わいは市販品と遜色ありません。

あなたの釣りライフは「釣る楽しみ」に加え、「究極の形で味わう楽しみ」が加わり、何倍も豊かなものになるはずです。

イカ徳利(ぐい呑)作りは、釣りの成果を祝福し、海の恵みであるイカの命を余すことなく味わい尽くすための「釣り人だけの神聖な儀式」です。

この最高の贅沢をマスターすれば、仲間から尊敬の眼差しで見られること間違いなし。

さあ、次の釣行で手に入れた最高のイカで、あなただけの究極の物語を紡いでみませんか?

イカ徳利(ぐい呑)の作り方!酒も楽しめてつまみでも食べれる FAQ

Copyright © AZU. All rights reserved.