魚へんに「豊」の読み方は?どんな魚?鱧の名前の由来

夏の高級魚「鱧(はも)」の名前の由来をご存じですか?

魚へんに「豊」と書くこの漢字には、ハモの生命力や食文化に根付いた深い意味があります。

本記事では、ハモの読み方や特徴、由来をわかりやすく解説。関西の食文化と釣りの視点から、ハモの奥深い世界を知り、その魅力をたっぷりお届けします。

ぜひ最後まで読んで、ハモの魅力を存分に味わってください!

魚へんに「豊」の読み方は?どんな魚なのですか?

「魚へん」に「豊」と書く漢字は「鱧(ハモ)」と読みます。

高級食材として有名なハモですが、釣り人ならいつか自分で釣り上げて、その美味しさを堪能したいもの。

漢字の由来や食文化など様々な角度からハモについて知ることで、より深くハモの魅力を感じることができるでしょう。

どんな魚?生態と特徴

どんな魚?生態と特徴

ハモはウナギ目ハモ科に分類される海水魚です。

長い体と鋭い歯を持つ肉食魚で、京都や大阪の食文化で重要な役割を果たしています。

| 体長 | 大型は2mを超える |

|---|---|

| 体色 | 茶褐色、腹部は白い |

| 体型 | 細長い円筒形 |

| 生息域 | 100m以浅の砂泥地 |

| 食性 | 小魚、甲殻類、頭足類 など |

| 繁殖期 | 夏 |

| 漢字 | 鱧、歯魚、波無 |

| 地方名 | ハム、バッタモ、ウニハモ など |

骨切り

骨切り

ハモは身の中に無数の小骨があり、そのままでは食べにくい魚です。

しかし、「骨切り」という特有の技術を施すことで、骨を感じさせずに美味しく食べられます。

骨切りによって、ハモの独特な食感と美味しさが引き出され、さまざまなハモ料理を楽しむことができます。

「鱧」の漢字はなぜ「豊」なのですか?名前の由来

ハモの漢字「鱧」の由来には諸説あり、定かではありませんが、ハモの豊かな生命力の説が有力です。

「鱧(はも)」の漢字は、その生命力の強さと豊富な漁獲量に由来しています。

関西の食文化と深く結びつき、京都や大阪では特に重要な存在となっています。

鱧(はも)のさばき方

さばけるチャンネル様

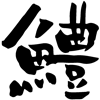

なぜ魚へんに「豊」

なぜ魚へんに「豊」

ハモは水揚げ後も長時間生き続けるほどの強い生命力を持つ魚です。

この強さが「豊かさ」の象徴とされ、「豊」の字が使われた説があります。

祇園祭の時期にはハモ料理が定番。生命力が強く長距離輸送が可能なハモが、京都の食文化に深く結びついています。

「鱧(ハモ)」の名前の由来

「鱧(ハモ)」の名前の由来

「ハモ」という名前の由来は、ハモの食性や歯に由来するという説が有力ですが、他にも様々な説があります。

ハモは、その独特な生態と食味から、古くから日本人に愛されてきた魚であり、その名前の由来にも、ハモに対する人々の関心が表れています。

「はむ」から転じて「ハモ」と呼ばれるようになったと考えられます。

魚へんに「豊」の読み方は?どんな魚?鱧の名前の由来 まとめ

魚へんに「豊」と書く漢字は「鱧(ハモ)」と読みます。

ハモは、西日本を中心に高級食材として珍重される魚です。

その生命力の強さと、関西の食文化との深い関わりから特に注目されています。

関西の食文化と深く結びつき、京都や大阪では特に重要な存在となっています。

ハモは水揚げ後も長時間生き続けるほどの強い生命力を持つ魚です。

この強さが「豊かさ」の象徴とされ、「豊」の字が使われた説があります。

「ハモ」という名前の由来は、ハモの食性や歯に由来するという説が有力ですが、他にも様々な説があります。

「はむ」から転じて「ハモ」と呼ばれるようになったと考えられます。

ハモは、その独特な生態と食味から、古くから日本人に愛されてきた魚であり、その名前の由来にも、ハモに対する人々の関心が表れています。

特に京都では、祇園祭とともに夏の高級食材として重宝されてきた歴史があるのです。

歴史的にも食文化としても重要な魚であり、特に関西地方では夏の風物詩として親しまれています。

魚へんに「豊」の読み方は?どんな魚?鱧の名前の由来 FAQ

Copyright © AZU. All rights reserved.