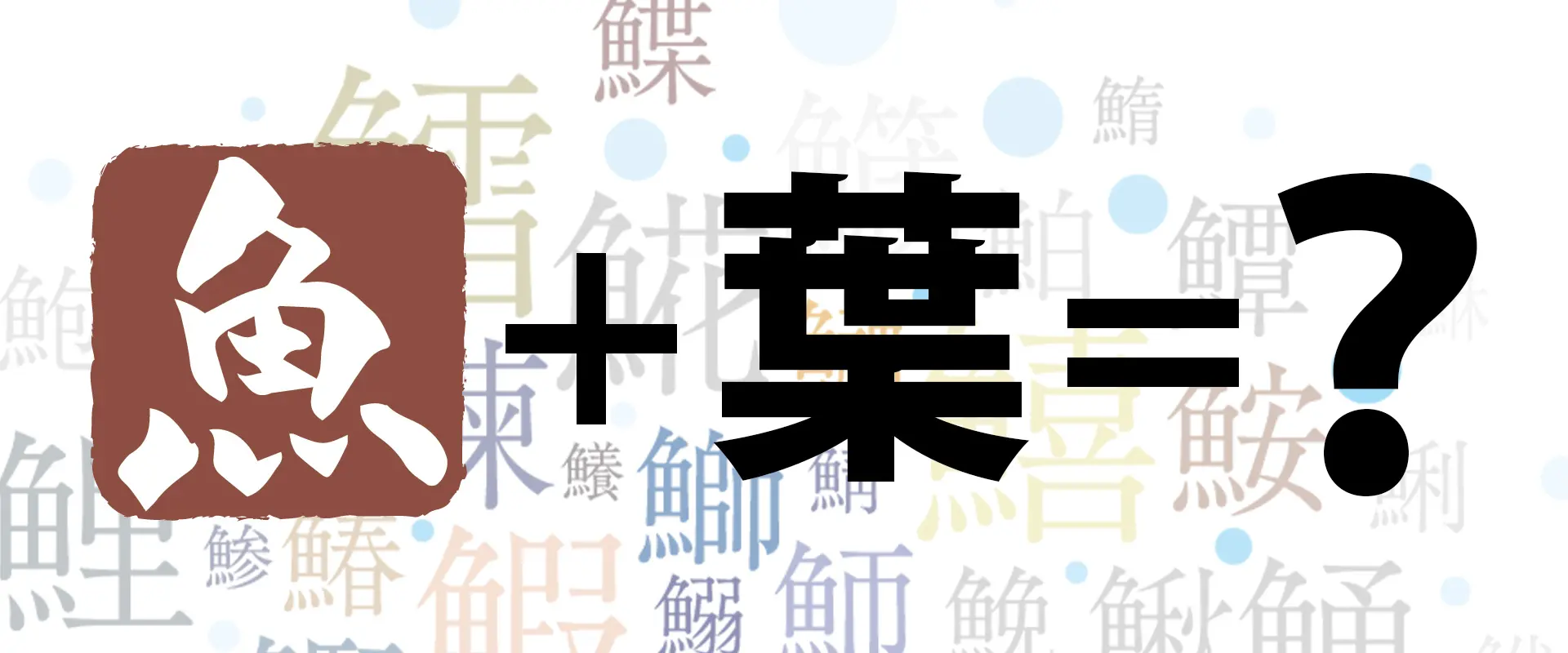

魚へんに葉(蝶)の読み方は?どんな魚?「鰈」の名前の由来

「魚へんに葉(蝶)」と書いて「カレイ」と読むのは、釣り人ならご存知ですよね?

でも、なぜ「鰈」と書くのか、その由来を知っている人は意外と少ないのではないでしょうか。

この記事では、その名前の由来、そしてカレイという魚の生態まで、釣り人なら知っておきたい情報をギュギュっと凝縮してお届けします!

この情報を知ることで、釣りの楽しみ方が一層広がるだけでなく、釣り仲間との会話のネタにもなります。

読み終わる頃には、魚の名前に隠された意味を知る楽しさに気づき、もっと魚に興味が湧くはず!

魚へんに「葉」「蝶」の読み方は?どんな魚なの?

魚へんに「葉」および「蝶」のつくりを持つ漢字は、「鰈(カレイ)」と読みます。

カレイは、その独特な姿と美味しさで多くの釣り人を魅了する魚です。

最大の特徴は、何と言ってもその平べったい体です。そして、ほとんどの種類が海底で生活しています。

どんな魚?生態と特徴

どんな魚?生態と特徴

カレイは、カレイ目カレイ科に分類される魚類の総称です。

世界中で100種ほどが知られ、日本近海で獲れるものでは、数十種が存在します。

マガレイ、マコガレイ、イシガレイなど釣りでも人気のターゲットです。

| 名称 | カレイ科総称 |

|---|---|

| 体型 | 体は平たい |

| 体色 | 黒褐色から褐色、斑紋のある個体も |

| 目の位置 | 多くの種は体の右側の面に集まる |

| 特徴 | 体色は周囲の環境に合わせて変えられる |

| 生息域 | 海底の砂や泥に潜る |

| 食性 | 小魚や海底の無脊椎動物など |

| 漢字 | 鰈、王余魚 |

ヒラメとの違い

ヒラメとの違い

カレイとヒラメは見た目が似ていますが、体の向き、口の形、食性、味わいなどに明確な違いがあります。

一般的に「右カレイ、左ヒラメ」と言われるように、カレイは目を上にしたときに右向きに、ヒラメは左向きなります。

ただし、例外も存在し、目の位置だけで区別するのは難しい場合もあります。

| カレイ | ヒラメ | |

|---|---|---|

| 体長 | 種類によって大型は200cmを超える | 大型は100cmを超える |

| 口 | 一般的におちょぼ口 | 大きな口に鋭い歯 |

| 生息水深 | 沿岸の浅い海から深海まで | 沿岸~200m位まで |

| 食性 | 小魚や多毛類、海底の無脊椎動物 | 小魚や甲殻類 |

| 身質 | 比較的柔らかい | 筋肉質で引き締まる |

「鰈」の漢字はなぜ「枼」なのですか?名前の由来

カレイの漢字「鰈」。「魚」偏は分かるけど、なぜ右側が「枼(よう)」という字なのか?

釣り人なら一度は疑問に思ったことがあるのではないでしょうか。

ここでは、カレイの名前の由来と漢字について深堀りします!

カレイの煮付け

おやじ飯様

「鰈」の名前の由来

「鰈」の名前の由来

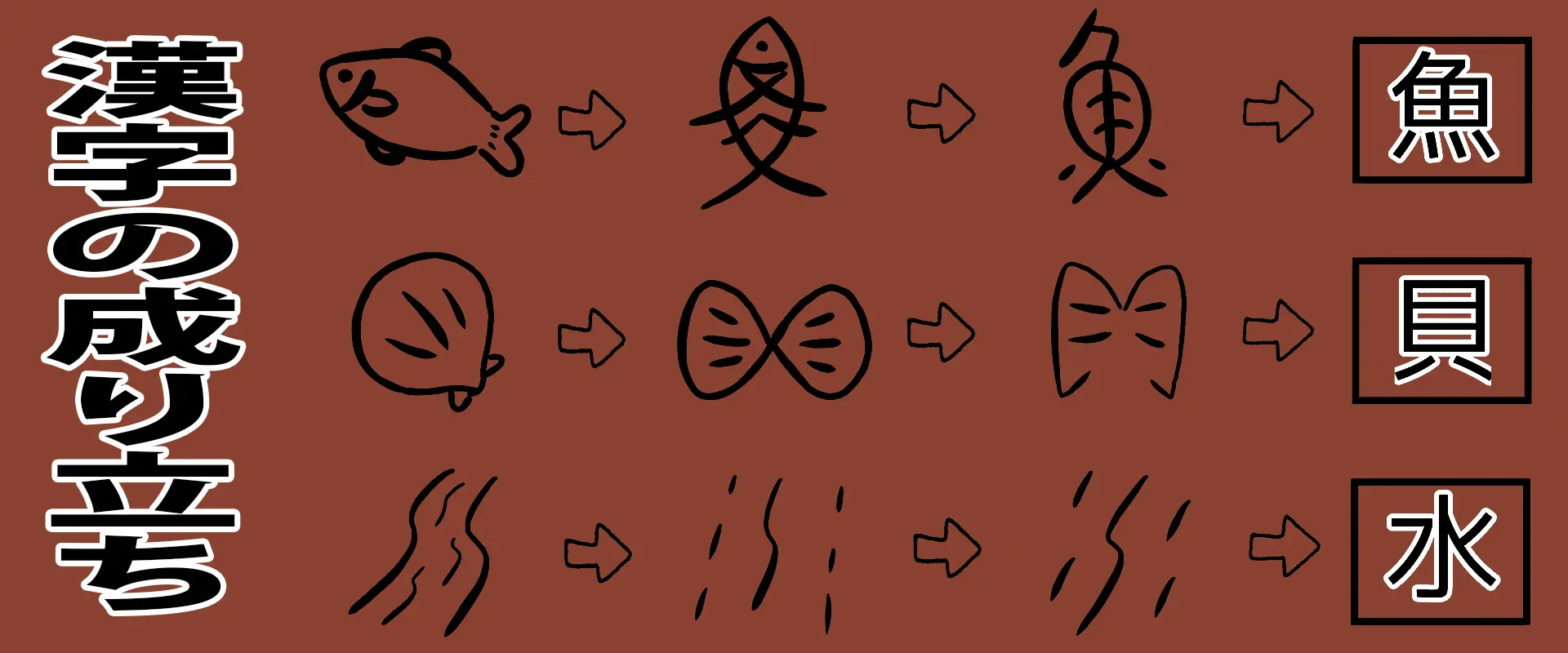

「鰈(カレイ)」という漢字は、「魚へん」に「枼(しょう)」を組み合わせた形で成り立っています。

「枼」は「葉」を意味し、カレイの平たく薄い体形が葉に似ていることから、この漢字が用いられています。

このように、魚の漢字はその特徴を反映していることが多く、漢字から魚の形状や特性を読み取ることができます。

王余魚

王余魚

「王余魚(かれい)」は、カレイを指す漢字表記の一つで、中国の故事に由来しています。

この表記は地名や名称にも影響を与えており、カレイが文化や歴史に深く根付いていることを示しています。

国内でも、青森県に「王余魚沢(かれいざわ)」という地区が存在します。

古くは「かるいざわ」ともいい、饗沢・餉沢・軽井沢・鰈沢とも書いたようです。

旅人が道中で食事した「乾飯(かれいい・米を蒸して干した物)」に由来する説があります。

また、徳島県にも「王余魚谷川(かれいたにがわ)」という河川があります。

魚へんに葉(蝶)の読み方は?どんな魚?「鰈」の名前の由来 まとめ

魚へんに「葉」や「蝶」と書く漢字をご存じですか?

これらの漢字は、日本の食文化や釣りの世界でなじみ深い魚「鰈(カレイ)」を指します。

本記事では、これらの漢字の読み方や由来、そしてカレイの生態について解説してきました。

カレイとヒラメは見た目が似ていますが、体の向き、口の形、食性、味わいなどに明確な違いがあります。

一般的に「右カレイ、左ヒラメ」と言われるように、カレイは目を上にしたときに右向きに、ヒラメは左向きなります。

カレイを指す漢字表記の一つに、「王余魚(かれい)」があります。

これは中国の故事に由来しています。

カレイは、釣りの対象魚としても、食用としても人気のある魚です。

この記事を通して、カレイという魚に対する知識が深まり、食卓での話題が増えることを願っています。

釣りでも人気のターゲットであり、その漢字の意味や生態を知ることで、よりカレイへの理解が深まるでしょう。

魚へんに葉(蝶)の読み方は?どんな魚?「鰈」の名前の由来 FAQ

Copyright © AZU. All rights reserved.