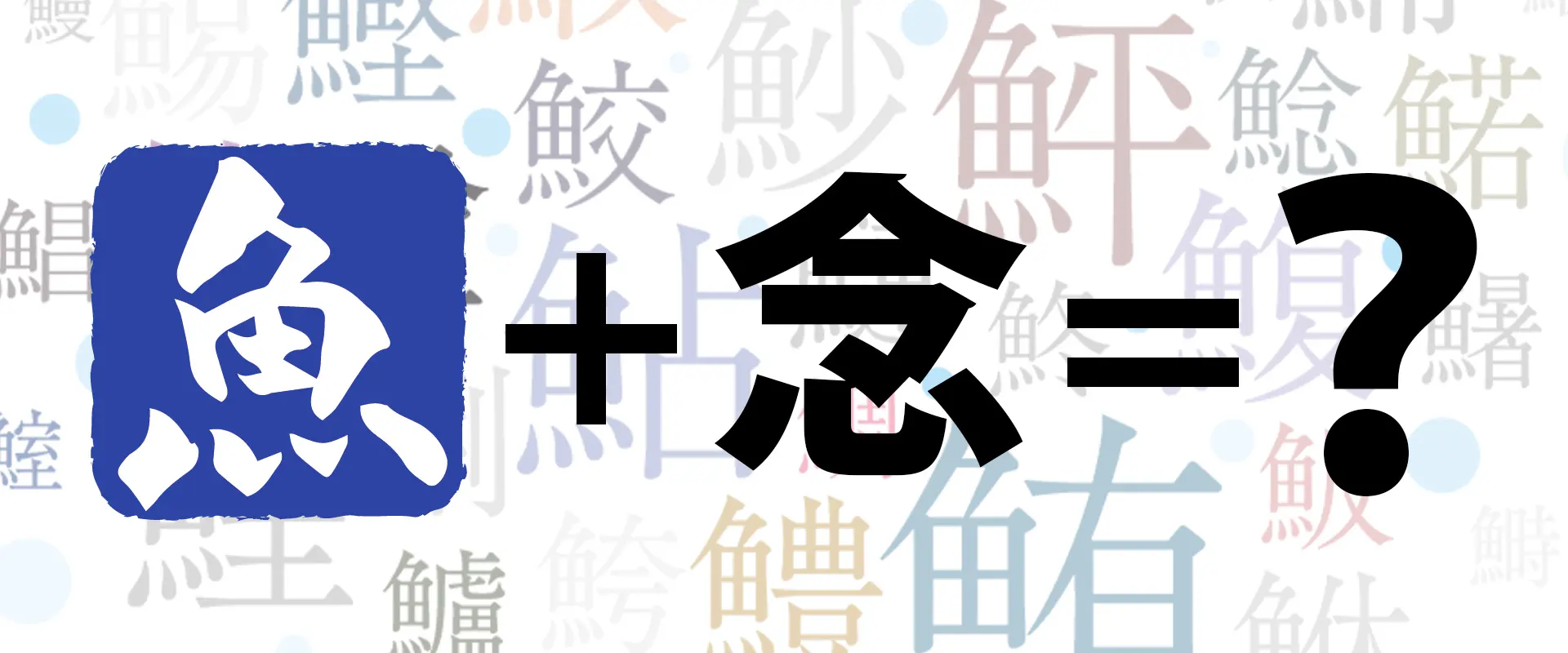

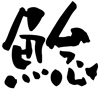

魚へんに「念」じるの読み方は?どんな魚?「鯰」の名前の由来

「魚へんに念じる」と書いて「なまず」と読むのは、釣り人ならご存知ですよね?

でも、なぜ「鯰」と書くのか、その由来を知っている人は意外と少ないのではないでしょうか。

この記事では、ナマズの生態から名前の由来まで、釣り人の好奇心をくすぐる情報を満載!

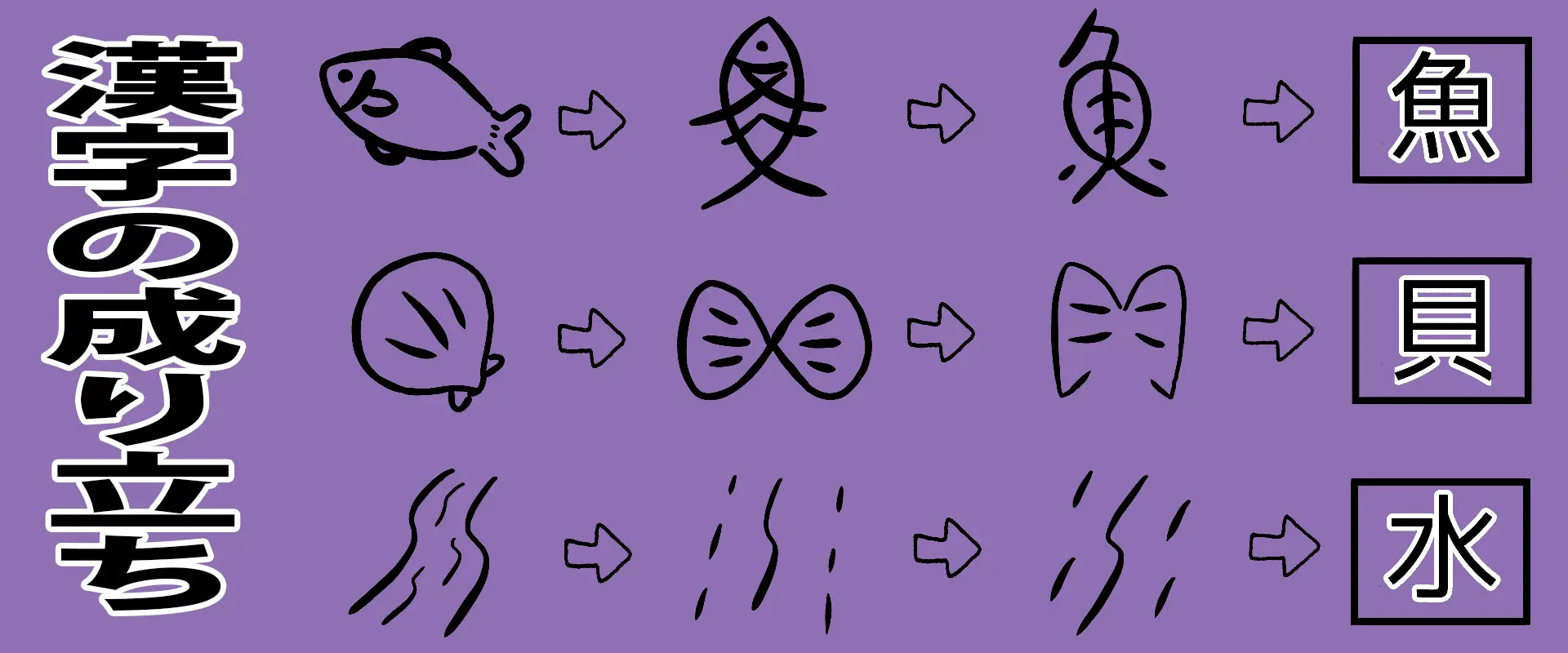

「鯰」の漢字の成り立ちには、意外な歴史やロマンが隠されていることがわかります。

これを読めば、あなたもナマズ博士になれるかも!?

魚へんに「念」じるの読み方は?どんな魚なのですか?

「魚へんに念」と書く漢字の正しい読み方は「ナマズ(鯰)」です。

ナマズは淡水に生息する魚で、日本では古くから馴染みのある生き物です。

日本の様々な場所に生息しており、釣り人にとっては身近なターゲットです。

どんな魚?生態と特徴

どんな魚?生態と特徴

ナマズは、ナマズ目ナマズ科に属する淡水魚です。

日本各地の河川や湖沼に生息し、夜行性・肉食性の特徴を持つ魚です。

特徴的な、ヒゲを頼りに獲物を探すユニークな生態も持っています。

| 名称 | マナマズ、ニホンナマズ |

|---|---|

| 体長 | 60cm位まで成長 |

| 体型 | 頭は縦に平たく後方は側扁 |

| 体色 | 黒褐色、茶褐色、明るい茶など様々 |

| 特徴 | 成魚は4本のヒゲ、全身が粘液に覆われ鱗がない |

| 生息域 | 池や湖、河川の流れの緩やかな所 |

| 食性 | 昆虫、甲殻類、小魚、カエルなど |

| 漢字 | 鯰、鮎、魸、鮀 |

ナマズと地震

ナマズと地震

江戸時代には、地震は地中の巨大なナマズが暴れることで起こると信じられていました。

ナマズは古くから「地震を予知する魚」として知られており、「鯰絵(なまずえ)」にも地震との関係が描かれています。

しかし、科学的な研究では、ナマズの異常行動と地震の因果関係は証明されていません。

ナマズが地震を予知するという話は、あくまで伝承や迷信の域を出ません。

しかし、人々の間で長く語り継がれてきた背景には、自然災害に対する畏怖の念や、何かに頼りたいという心理があったと考えられます。

ナマズは、あくまで自然の一部として、その生態を興味深く観察し、大切に保護していくべき存在です。

「鯰」の漢字はなぜ「念」なのですか?名前の由来

ナマズの名前の由来には、いくつかの説がありますが、その特徴的な姿や生態に関連する説が有力視されています。

「ナマ(滑らか)」と「ズ(魚)」が組み合わさった言葉で、「ヌルヌルした魚」という意味があるという説があります。

また、水底を這うように移動することがあり、この「地面に這いつくばる」という意味の「ナマズリ」という言葉が、「ナマズ」の語源になったという説です。

鯰(なまず)のさばき方

さばけるチャンネル様

「鯰」の名前の由来

「鯰」の名前の由来

「鯰」の漢字に「念」が使われているのは、地震を鎮める「念仏」に由来するという説があります。

地震を起こすと信じられていたナマズを鎮めるために、人々が「念仏」を唱えたことから、「念」の字が使われたと考えられます。

これは、ナマズが地震の前に異常行動を示すことがあるためで、「何かを感じ取る魚=念じる魚」と解釈され、「魚へんに念」の表記が生まれたと考えられます。

魚へんに念の苗字

魚へんに念の苗字

「鯰」という漢字を用いた苗字は、日本に実在し、特に岡山県や滋賀県、大阪府など特定の地域に由来を持つものが多いです。

これらの苗字は全国的には珍しく、その土地の歴史や文化を感じさせるものとなっています。

魚へんに「念」じるの読み方は?「鯰」の名前の由来 まとめ

魚へんに「念」と書く漢字は「鯰(なまず)」と読みます。

ナマズは日本全国の川や湖に生息し、底生の肉食魚として知られています。

また、古くから地震との関連が信じられ、さまざまな伝説や文化に影響を与えてきました。

ナマズの名前の由来には、いくつかの説がありますが、その特徴的な姿や生態に関連する説が有力視されています。

「ナマ(滑らか)」と「ズ(魚)」が組み合わさった言葉で、「ヌルヌルした魚」という説があります。

また、水底を這うように移動することがあり、この「地面に這いつくばる」という意味の「ナマズリ」という言葉が、「ナマズ」の語源になったという説です。

「鯰」という漢字を用いた苗字は、日本に実在し、特に岡山県や滋賀県、大阪府など特定の地域に由来を持つものが多いです。

これらの苗字は全国的には珍しく、その土地の歴史や文化を感じさせるものとなっています。

「鯰」という漢字には、ナマズの特徴的な姿や生態、そして地震に対する人々の想いが込められています。

名前の由来や生態を知ることで、よりナマズに対する理解が深まるでしょう。

ナマズ釣りの際には、これらの知識を頭に入れておくと、より一層楽しめるはずです。

ぜひ、ナマズ釣りにチャレンジして、その魅力に触れてみてください!

魚へんに「念」じるの読み方は?どんな魚?「鯰」の名前の由来 FAQ

Copyright © AZU. All rights reserved.