サワラは青魚ですか?白身魚?赤身魚?いったい何魚なの

サワラは秋冬に旬を迎える人気魚ですが、いざ調べてみると…

「青魚と言われることもあるけど、白身っぽい」「赤身魚とは違う気がする…」

と、分類があいまいで迷う方が多い魚です。釣りや料理をする人なら、なおさら気になりますよね。

ある人は「青魚に決まってる!」と言い張り、またある人は「身が白いから白身魚だろ!」

でも、せっかく食卓に並べるなら、その魚がどんな魚で、どんな栄養があって、どうすれば最高に美味しく食べられるのか、ちゃんと知りたいですよね?

この記事では、釣り人としての実体験と魚の分類・栄養データをもとに、サワラの正体をわかりやすく解説します。

サワラは青魚?白身魚?結論から言うと…

サワラはサバ科に属し、ブリやサバと同じ回遊性の高い青魚グループです。

体表が銀色で背が青く、脂質が多いことからも青魚の特徴を持っています。

身の色は淡く白っぽく、血合いも少ないため、見た目だけでは白身魚に感じられますが、赤身魚に分類されます。

そもそも青魚とは?

そもそも青魚とは?

青魚とは、一般的に背中が青く、腹が白い体色を持ち、DHAやEPAといった脂質を豊富に含む魚の総称です。

栄養価が高く、健康意識の高い方々に人気の高い魚種をまとめて呼ぶ際に使われます。

分類学的な明確な基準はありませんが、一般的には以下の特徴を持つ魚が「青魚」と呼ばれます。

参考:水産庁suisanこれらの特徴により、青魚は健康効果の高い脂質を持つ魚として知られています。

つまり青魚とは、脂質が多く、健康的な栄養を含む回遊性の魚の総称であり、分類よりも特徴で区別される呼び名です。

サワラ以外の代表例

サワラ以外の代表例

青魚の背中が青いのは、海中で上空からの光に溶け込み、敵から身を守る保護色としての役割があるからです。

また、青魚は常に活発に泳ぎ回る回遊魚が多く、エネルギー源として体内に多くの脂質を蓄える特性を持っています。

青魚の代表的な魚種のいくつかを、以下にご紹介します。

身が白っぽく見える理由

身が白っぽく見える理由

サワラの身が白っぽく見えるのは、筋肉中に含まれる「ミオグロビン」や「ヘモグロビン」といった色素タンパク質が少ないためです。

魚の身の色は、筋肉の活動量や含まれる色素タンパク質の量によって決まります。

ミオグロビンやヘモグロビンは酸素を運搬する役割を担っており、長距離を高速で泳ぐ魚ほど多く含まれ、身が赤みがかる傾向があります。

サワラは確かに回遊魚ですが、マグロやカツオのような超高速・超長距離型とは異なり、色素タンパク質の蓄積が比較的少ないため、身の色が白く見えるのです。

栄養の宝庫!青魚のサワラのすごい健康効果

サワラは、長距離を泳ぐ回遊魚であるため、エネルギー源として体内に多くの脂肪を蓄えています。

この脂肪分こそが、青魚に期待される健康効果の源である不飽和脂肪酸なのです。

特にDHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサペンタエン酸)といった良質な脂質を豊富に含み、私たちの健康維持に非常に役立つ「栄養の宝庫」です。

サワラの栄養について解説

ゆっくり健康食品解説様

豊富なDHA・EPA

豊富なDHA・EPA

DHAとEPAは、体内で生成できない「必須脂肪酸」の一種であり、食事から摂取する必要があります。

これらの栄養素は、血液をサラサラにする効果や、悪玉コレステロールを減少させる働きがあることで広く知られています。

また、脳や神経系の機能維持にも深く関与しており、学習能力の向上や認知症予防にも期待が寄せられています。

その他の注目栄養素

その他の注目栄養素

サワラにはDHA・EPA以外にも、体の調子を整えるビタミンやミネラルが豊富に含まれています。

高たんぱく低カロリーな魚でありながら、エネルギー代謝や免疫維持に関わる栄養素を多く含みます。

特にビタミンB群やビタミンD、セレンなどは、日常の健康維持に欠かせない成分です。

効果的な食べ方は?

効果的な食べ方は?

サワラの健康効果を最大限に引き出すには、DHAやEPAといった良質な脂質やビタミンが溶け出さない調理法を選ぶことが大切です。

DHAやEPAといった不飽和脂肪酸は、加熱によって酸化しやすく、水溶性のビタミン類も煮汁に溶け出しやすい性質を持っています。

そのため、高温での加熱時間を短くしたり、溶け出した栄養素ごと摂取できるような調理法が理想的です。

安全に青魚のサワラを食べる時の注意点は?

サワラを安心して食卓に出すためには、鮮度への配慮と十分な加熱が不可欠であることを覚えておきましょう。

栄養満点のサワラですが、鮮度の良いものを選び、アレルギーに注意し、適量を守って食べることが重要です。

以下の注意点を守ることで、サワラの持つ素晴らしい健康効果を最大限に享受し、美味しく安全に日々の食卓に取り入れることができるでしょう。

鮮度が落ちやすい

鮮度が落ちやすい

青魚であるサワラは、その健康効果の源である良質な脂質を多く含みますが、非常に鮮度が落ちやすい特性を持っています。

購入から調理、保存に至るまで、鮮度を保つための適切な管理が不可欠です。

スーパーなどで切り身を購入した際は、そのまま放置せず、キッチンペーパーでドリップを拭き取り、空気に触れないように冷蔵保存しましょう。

ヒスタミン・アニサキス対策

ヒスタミン・アニサキス対策

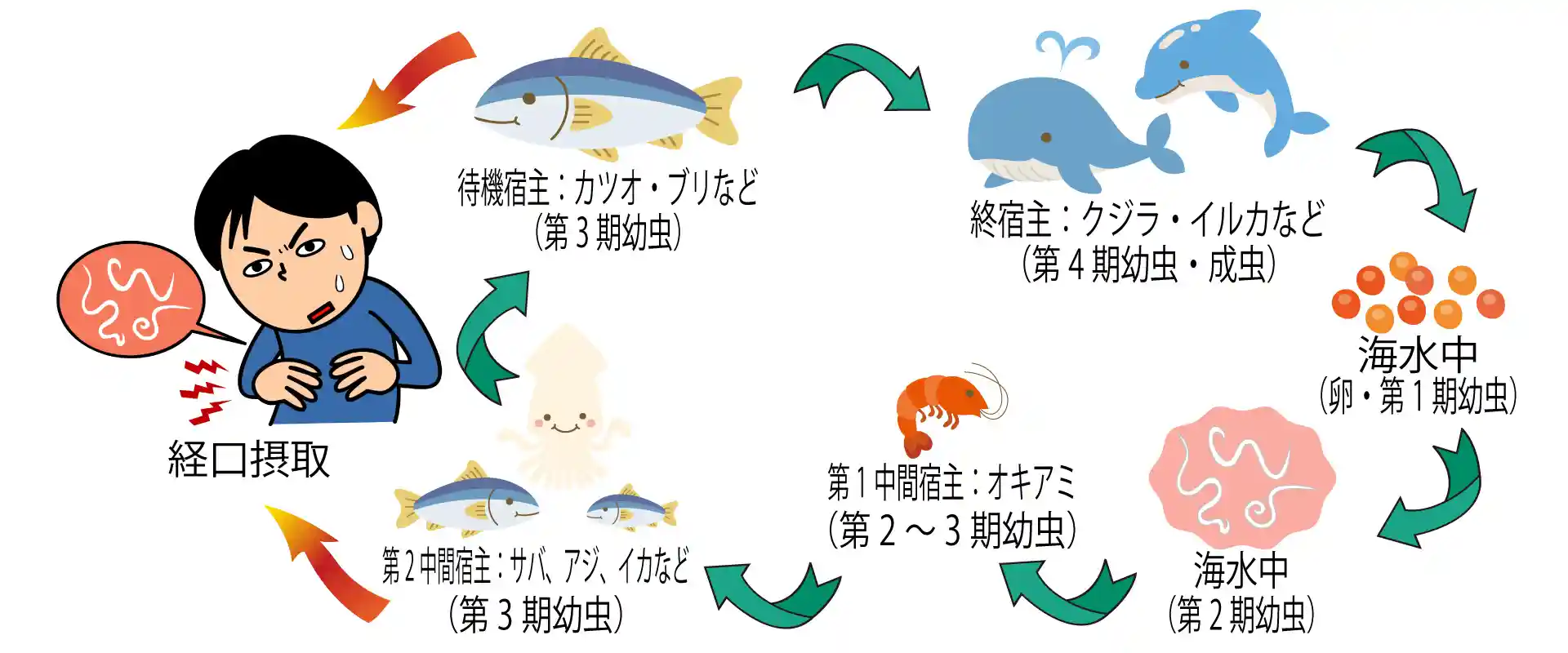

アニサキス感染症のサイクル

青魚は鮮度が落ちると、魚に含まれる特定の成分が分解され、ヒスタミンというアレルギー症状を引き起こす物質が生成されることがあります。これは加熱しても分解されません。

また、アニサキスは魚介類に寄生する線虫の一種で、生きたまま摂取すると激しい腹痛を引き起こす可能性があります。

これら二つは、青魚を食べる上で特に注意すべき点です。

釣った直後の処理法

釣った直後の処理法

サワラを釣ったら、すぐに活け締めと血抜きを行い、適切に冷却処理を施すことで、鮮度と風味を最大限に保てます。

魚は釣り上げられると、強いストレスを受けて暴れ、体内で乳酸が生成されます。これが身の劣化や臭みの原因となるのです。

活け締めによって魚の苦痛を最小限に抑え、臭みのもととなる血液を抜くことで、身の鮮度と品質を高く保てます。

サワラは青魚ですか?白身魚?赤身魚?いったい何魚なの まとめ

サワラ(鰆)は春を告げる魚として知られ、刺身や西京焼きで人気の高い高級魚です。

しかし、「見た目は青魚っぽいけど、身は白い…」「結局サワラは青魚なの?白身魚なの?」と迷う方も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、サワラは「青魚」で「赤身魚」の魚です。

サワラの身が白く見えるのは、筋肉中のミオグロビン(色素タンパク質)量がマグロやカツオと比べて少ないためです。

色素タンパク質の量が、100g当たり10mg以上あれば赤身魚、なければ白身魚と分類されます。

サワラは色素タンパク質が、100g当たり10mg以上含んでいるので赤身魚となります。

- マイワシ:群れで泳ぎ、DHA・EPAが豊富

- マアジ:刺身や塩焼きで人気

- マサバ:DHA・EPAの含有量が特に多い

- サンマ:秋の味覚としておなじみ

- カツオ:赤身魚のイメージも強いが、青魚の特性も持つ

サワラを安心して食卓に出すためには、鮮度への配慮と十分な加熱が不可欠であることを覚えておきましょう。

栄養満点のサワラですが、鮮度の良いものを選び、アレルギーに注意し、適量を守って食べることが重要です。

以下の注意点を守ることで、サワラの持つ素晴らしい健康効果を最大限に享受し、美味しく安全に日々の食卓に取り入れることができるでしょう。

文句無しにサワラは、青魚の中でもトップクラスに上品で美味しい魚です。

釣っても買っても、正しい知識でベストな状態で味わいましょう。

ぜひ、今日から自信を持って青魚であるサワラを、食卓に取り入れてみてくださいね!

サワラは青魚ですか?白身魚?赤身魚?いったい何魚なの FAQ

Copyright © AZU. All rights reserved.