未利用魚の一覧・もったいない魚セットの通販を活用するメリット

釣りをしていると、「これ、あんまり市場で見ないけど食べられるのかな?」と思う魚に出会うことがありますよね。

見た目が地味だったり、名前が知られてないだけで、実は驚くほど美味しい魚が多く存在します。

そうした魚たちは「未利用魚」「低利用魚」「地魚」などと呼ばれています。

この記事では、そうした魚たちの一覧を紹介しながら、「なぜ流通しないのか?」

「どう活用すれば価値を引き出せるのか?」という疑問に、釣り人目線で分かりやすく答えていきます。

未利用魚を活かすことは、釣り人にとっても、地域の漁業にとっても、新しい価値を生み出す第一歩なのです。

そもそも未利用魚・低利用魚とは?問題点は?

「未利用魚」とは、食用としてほとんど活用されていない魚のことを指し、「低利用魚」「地魚」は一部では利用されているものの、十分に流通・消費されていない魚のことをいいます。

「知られていない」「扱いにくい」「見た目が地味」などの理由で市場価値が低くなっている魚です。

これらは決して「食べられない魚」や「美味しくない魚」ではなく、むしろ豊かな海の恵みであり、新たな食の可能性を秘めた存在なのです。

水産庁:未利用魚 流通しない理由

流通しない理由

未利用魚が市場に出回らないのは、現在の日本の水産物流通システムや、消費者側の「常識」という名の見えない壁に阻まれているからです。

簡単に言えば、知名度の低さから「売れないリスクが高い」「ビジネスとして採算が合わない」と判断されてしまうのです。

「味が悪いから」ではなく、知名度・採算・物流の問題によって販売ルートが確立されていないのです。

未利用魚の問題点は?

未利用魚の問題点は?

未利用魚の問題点は、「海の資源が有効に活かされていない」ことと、「流通・消費の仕組みが追いついていない」ことです。

美味しく食べられる魚であっても、需要や加工体制が整わないまま漁業現場で廃棄されたり、安価に取引されたりしてしまう現状があります。

この問題は、日本の食料自給率や海洋資源の持続可能性に直結する、非常に深刻な問題です。

せっかく獲れた海の恵みが、食料として利用されずに捨てられてしまうことは、生命への冒涜であり、限りある資源の深刻な無駄遣いです。

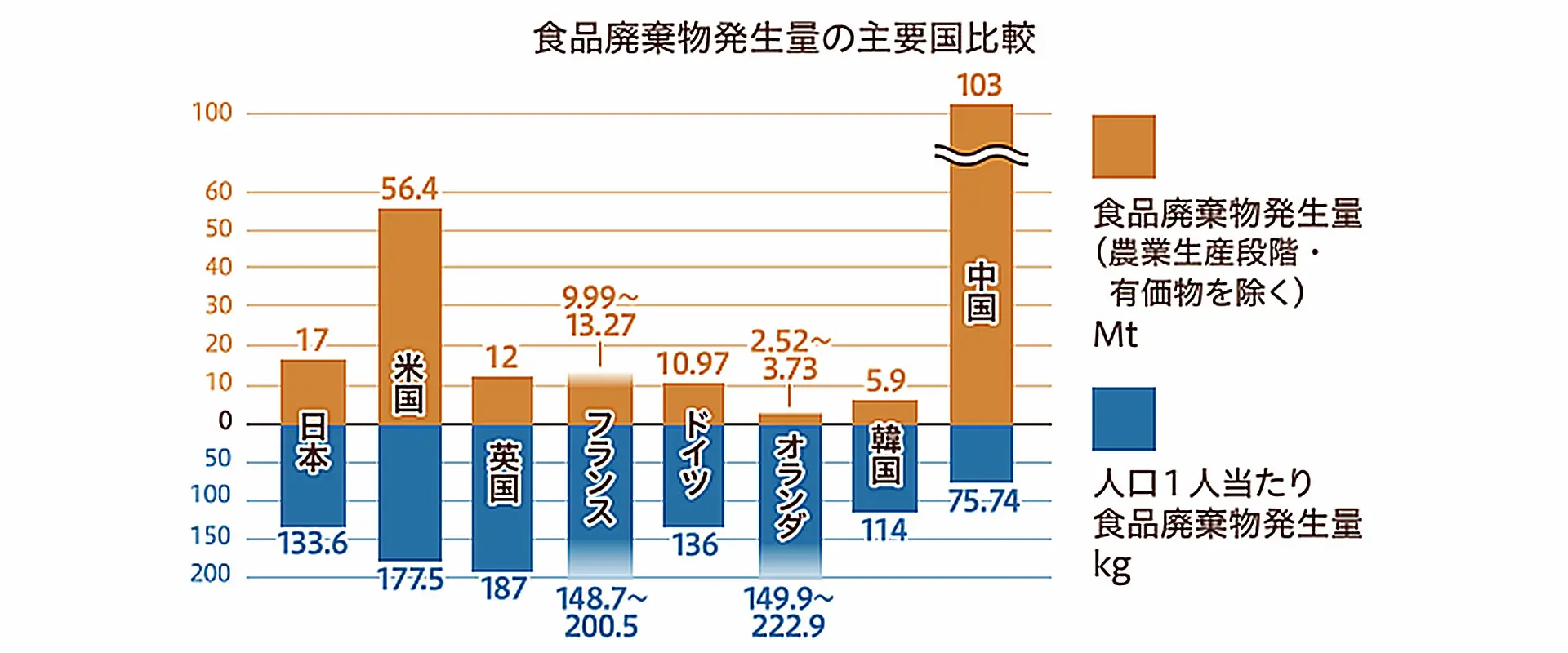

これは、食料を求めている人々がいる一方で、大量の食料が捨てられているという、世界の食料問題とも繋がっています。

未利用魚をうまく活用できれば、より安価で多様な魚を食卓に届けることが可能です。

活用するメリット・通販

活用するメリット・通販

未利用魚を活用する最大のメリットは、個人の利益と社会の利益が一致する「三方よし」を実現できる点にあります。

個人の食卓を豊かにするだけでなく、水産資源の有効活用、漁業者の支援、フードロス削減、そして新たな食文化の創造という多岐にわたるメリットをもたらします。

さらに近年では、これらの魚を取り扱う通販サイトやふるさと納税が増え、家庭でも簡単に入手できるようになっています。

未利用魚の通販活用は、消費者ニーズの変化やデジタル化の進展に伴い、新たな流通モデルとして期待されています。

未利用魚の活用、特に通販サイトを通じた購入は、私たち消費者に新鮮で珍しい、そして美味しい魚との出会いをもたらし、食卓を豊かにする直接的なメリットがあります。

「未利用魚」・「低利用魚」の一覧(一部)

日本近海には約4,000種以上の魚が生息していますが、市場で一般的に流通しているのはそのうち約100〜150種程度といわれています。

つまり、大部分の魚は「未利用魚」または「低利用魚」として、ほとんど活用されていないのが現状です。

ここでは、釣り人としてよく出会う、または一般的に未利用魚・低利用魚として認識されている主な魚種をいくつかご紹介します。

市場の片隅に『650円』魚セット

きまぐれクック様

エソ

エソ

エソは、細長い容姿がヘビやトカゲに例えられ、釣り人から人気がありません。

見た目が爬虫類みたいで、とてもグロテスク。喜ばれない外道がエソなのです。

しかし、見た目のイメージと裏腹に、その身はクセもなく淡白で上品な味わい。

| 体長 | 大型は60cmを超える |

|---|---|

| 未利用魚・低利用魚の理由 | 小骨が多く硬いので調理しずらい |

| 食べ方 | すり身にしてさつま揚げ |

スズメダイ

スズメダイ

釣り上げたスズメダイを見て、小さくて持ち帰るのが面倒だと思ったことはありませんか?

小骨が多いというデメリットもありますが、簡単な下処理で美味しく食べられます。

15cmにも満たないのに、旬の時期には脂が乗り、その濃厚な味わいを楽しめます。

| 体長 | 成魚は15cmほど |

|---|---|

| 未利用魚・低利用魚の理由 | 小さく小骨が多くて下処理しずらい |

| 食べ方 | あぶってかも、刺し身、唐揚げ |

アイゴ

アイゴ

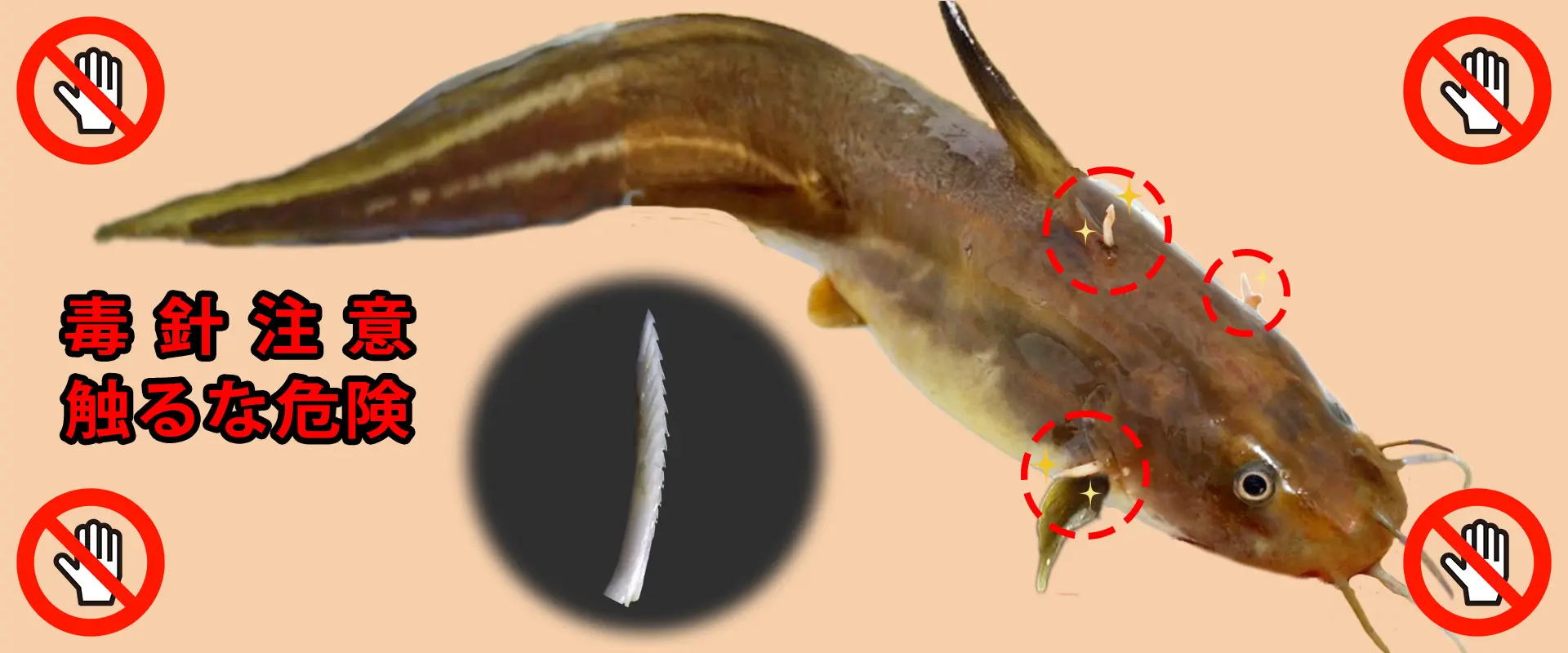

釣れたアイゴは、毒針だらけで磯臭くて、リリースするしかないと諦めていませんか?

国内でも好んで食される一部の地域と、全く食べない地域に分かれるような未利用魚になります。

アイゴ(バリ)はその毒針と強い磯臭さから敬遠されがちですが、適切な処理をすれば美味しく食べることができます。

| 体長 | 成魚は30cm前後 |

|---|---|

| 未利用魚・低利用魚の理由 | 毒針のリスク、強い内臓の臭い |

| 食べ方 | 刺身、煮付け、唐揚げ |

イスズミ

イスズミ

独特の磯臭さで敬遠されがちですが、イスズミを美味しく食べるためには、適切な下処理が重要です。

夏場のイスズミに比べて、冬は臭いも抑えられ、地域によっては高値がつくこともあります。

釣り人にとっては外道扱いされがちですが、地方によっては地域に根づいてよく食べられています。

| 体長 | 大型は70cmに達する |

|---|---|

| 未利用魚・低利用魚の理由 | 強烈な磯臭さ、漁獲の難しさ |

| 食べ方 | タキタキ鍋(すき焼き)、香草バター焼き、ピーマカ |

ギマ

ギマ

ギマは、その独特な外見と厄介な特性から、漁師や釣り人の間で嫌われることが多い魚です。

釣りの外道として扱いが多いですが、釣り味も楽しく、食味も美味しい魚なんです。

肝が特に大きくて旨く、カワハギの肝と比べても遜色ありません。

| 体長 | 成魚は30cmほどに成長 |

|---|---|

| 未利用魚・低利用魚の理由 | 背びれ、腹びれに太く鋭い棘、大量の粘液を放出 |

| 食べ方 | 刺身、煮付け、唐揚げ |

タカノハダイ

タカノハダイ

タカノハダイは、季節と下処理によっては非常に美味しく食べられる魚です。

晩春から秋口は藻類を多く食べるため、磯の風味が強くなります。

寒い季節は主に甲殻類や環虫類を食べるため、磯臭さが少なくなります。

| 体長 | 成魚は40cm前後に成長 |

|---|---|

| 未利用魚・低利用魚の理由 | 内臓に特有の強い臭み |

| 食べ方 | 刺身、洗い、湯引き |

コショウダイ

コショウダイ

コショウダイは、特徴的な黒い斑点が散在し、これがスパイスの「 胡椒」のように見えることから「コショウダイ」と呼ばれます。

温暖な海の沿岸から岩礁域に生息する大型の 白身魚です。

タラコ唇のようにプヨプヨとした特徴的な口と、帯が斜めに走る模様をしています。

| 体長 | 大型は60cmを超える |

|---|---|

| 未利用魚・低利用魚の理由 | 知名度の低さ、小型は値が付かない |

| 食べ方 | 刺身、塩焼き、煮付け |

コロダイ

コロダイ

コロダイは、沿岸の磯や堤防、サーフで手軽に狙えるターゲットの一種です。

夜釣りでは、強烈な引きの強さから、眠気もぶっ飛ぶ程のパワーファイトが楽しめます。

冷蔵庫で2〜3日寝かせることで、風味が格段に良くなります。

| 体長 | 大型は70cmを超える |

|---|---|

| 未利用魚・低利用魚の理由 | 知名度の低さ、小型は値が付かない |

| 食べ方 | 刺身、塩焼き、煮付け |

ヘダイ

ヘダイ

ヘダイは、沿岸の岩礁域に生息し、クロダイ属魚類よりもやや沖合いに生息するとされています。

身は透明感のある白身で、もちもち柔らかく、クロダイ類よりも磯臭さが少ないです。

クロダイよりも旨いと評判で、認知の低さから価格も安くお買い得な魚です。

| 体長 | 大型は50cmを超える |

|---|---|

| 未利用魚・低利用魚の理由 | 知名度の低さ、小型は値が付かない |

| 食べ方 | 刺身、塩焼き、ポアレ |

ニザダイ(サンノジ)

ニザダイ(サンノジ)

強い磯臭さから「釣れても美味しくない魚」と思われがちですが、実は調理法次第で美味しく食べられるポテンシャルを秘めています。

消化器官が特に長く、藻類の消化過程で生成される腐敗物質が、あの独特な臭みを生み出しています。

特に浅瀬の岩礁域の、水温が高い時期には藻類の繁茂が進み、さらに臭みが増すことがあります。

| 体長 | 大型は50cmを超える |

|---|---|

| 未利用魚・低利用魚の理由 | 内臓の臭い、知名度の低さ |

| 食べ方 | 一夜干し、素揚げ、フライ |

イラ

イラ

イラは、沿岸のやや深い岩礁域に生息するベラに似た魚で、鮮やかな体色とユニークな顔つきが特徴です。

「見た目が奇妙」や「まずそう」といったイメージからリリースされることが多いです。

しかし、見た目からは想像できないほど美味しく食べられる魚です。

| 体長 | 成魚は40cmくらいまで成長 |

|---|---|

| 未利用魚・低利用魚の理由 | 知名度の低さ、特異な見た目 |

| 食べ方 | 刺身、煮付け、ムニエル |

ゴンズイ

ゴンズイ

ゴンズイは、一見ナマズのような見た目で、背びれと胸びれの毒針にヒヤヒヤさせられます。

毒を持つため取り扱いに注意が必要な魚ですが、適切な処理を行うことで、美味しく食べられる魅力的な魚です。

見た目のイメージと裏腹に、その身はクセもなく淡白で上品な味わいなんです。

| 体長 | 大きくても20cm前後 |

|---|---|

| 未利用魚・低利用魚の理由 | 背びれと両胸びれの毒針、ぬめりの多さ |

| 食べ方 | 刺身、味噌汁、天ぷら |

カタボシイワシ

カタボシイワシ

「カタボシイワシ」。もともとは南方系の魚ですが、近年の温暖化の影響でその姿を見ることができる「第四のイワシ」と称される魚です。

正しく処理すれば風味は程よく、旨味十分の「美味しい魚」です。

ウロコと小骨の処理が不十分だと「まずい魚」の印象に変わってしまうため、丁寧な下処理は必須です。

| 体長 | 25cm前後まで成長 |

|---|---|

| 未利用魚・低利用魚の理由 | 知名度の低さ、小骨の多さ |

| 食べ方 | 酢締め、揚げ焼き、背越し |

ミシマオコゼ

ミシマオコゼ

独特の見た目にちょっと戸惑う魚、それがミシマオコゼです。

毒は持っていませんが、鋭いトゲを持っており、取扱いに注意が必要です。

むしろ“知る人ぞ知る魚”で、正しい下処理と調理法を知れば絶品の味を楽しめる魚なんです。

| 体長 | 30cm程度まで成長 |

|---|---|

| 未利用魚・低利用魚の理由 | 知名度の低さ、その見た目 |

| 食べ方 | 唐揚げ、ちり鍋、味噌汁 |

未利用魚の一覧・もったいない魚セットの通販を活用するメリット まとめ

釣りをしていると、「これ、食べられるのかな?」と思う魚に出会うことがあります。

実は、そうした魚の多くは「未利用魚」や「低利用魚」と呼ばれ、市場ではあまり流通していません。

しかし、それは「味が悪いから」ではなく、知名度や流通の仕組みの問題によるものです。

未利用魚が流通しない主な理由

- 知名度が低く需要が少ない(消費者が名前や調理法を知らない)

- 処理や保存に手間がかかる(小型魚や棘の多い魚など)

- 価格競争に不利(流通コストがかかり、利益が出にくい)

- 漁獲量が不安定(季節や地域によりムラがある)

これらの理由で、漁師が水揚げしても「売れない」「扱いにくい」と判断され、結果的に市場に出回らない魚が多いのです。

未利用魚を食べることは、環境、漁業、そして私たちの食卓に多大なメリットをもたらします。

人気魚種への依存を減らし、海の資源を守る「SDGs」への貢献にも直結するエシカルな消費活動と言えるでしょう。

このムーブメントは、日本の豊かな漁業と食文化の未来を支える鍵となるはずです。

是非、新たな魚との出会いを楽しみ、持続可能な未来に貢献しませんか。

近年では、「漁師直送の未利用魚セット」や「地魚BOX」など、通販を通じた販売も盛んになっています。

ふるさと納税の返礼品として扱う地域も増え、家庭でも簡単に楽しめる時代になっています。

未利用魚・低利用魚は、「価値がない魚」ではなく、まだ価値を見いだされていない魚です。

魚の美味しさを知り、発信することで、三方良しの未来をつくることができます。

未利用魚の一覧・もったいない魚セットの通販を活用するメリット FAQ

Copyright © AZU. All rights reserved.